第一章 農民生活の概観

第一節 信仰

人間は兎角すると、太陽を始め、空気や水等天地万物を蔑(ないがしろ)にし、我々の生活環境を取巻く一切のものに恵まれ過ぎ、それら明るい面の恩沢に慣れて有難さを忘れ、暗い面の物質的な自分のみの幸福を願い、目前の小利のみを追う見苦しさをさらけ出している。

一朝、大自然の猛威が振い、台風を引き起し、洪水を満溢させると、人間はそれらに手の施す術を持たず、ただおろおろと戦(おのの)くのが人間の常である。このとき人間は、この偉大さを神と信じ、災を除くためただ念ずるものもあり、恐ろしさに滅入って手も足も出ず運を天にまかせて諦める者もあり、中には復興の対策を頭に描く積極的な者もある。

この外、封建制度下における貢租と、厳しい藩の規制の外に、凶作や疫病に悩まされ、息つくひまがなかった。

過去の村びとは生活の苦痛から除かれようとして、自然を崇拝し森羅万象に雲のあることを信じ、その霊が現世の我々の運命に深い連らなりのあるものとしていた。よって自分の家屋内はもちろんのこと、隣接する屋敷内に神社を建て、「神主」や「いたこ」を願って「卜」をしてもらい祈祷をも願って自然現象を始め生活全般の艱難を切り抜けようとしたのである。

寛永二十一年(1644年)の春、旱天がつゞき、水田は水不足で田植えに支障があった。『南部藩事務日記』の五月三日「打続く旱天によって自光坊門徒の山伏数人誘引し岩鷲山麓柳沢にて雨乞いをする」、同九日「広福・大荘厳・新山この三寺衆鱒沢大滝にて雨乞いをする」、同二十日「志和郡稲荷前の大滝に於いて、源勝寺・東顕寺・祇陀寺・妙香寺・正伝寺・恩竜寺この六か寺今日出張、雨乞のため読経をなす」。同二十日「岩鷺山祭礼の今日御代参、別当養海登山の時、鹿毛四歳神馬一疋献ず」、六月一日「盛岡町中に疫病流行、大勢にて相談なしたる結果、千人にて疫神を送る事となる。隣村之を見物する」、同二日「岩鷺山参詣の土産(松葉・当帰(とうき)〔馬芹〕・雄黄此三種)として養海・白光坊・滴石図蔵・寄木大蔵院之を献ずる」。

このように本山派山伏・羽黒派山伏・天台寺院・曹洞宗寺院などの山伏・僧侶が、国家安泰や農業の豊穣を祈願して、庶民の生活に結びついている。白光坊一門の山伏は柳沢において、岩手山に雨乞を祈願し、広福寺、源勝寺等の僧侶は志和稲荷社前の大滝において雨乞を祈願している。岩手山の祭典は五月二十日から二十日まで、養海上人、白光坊、円蔵寺、大蔵院より、這い松、当帰・硫黄が恒例として盛岡城に献納されている。

日照りには雨を乞い、霖雨低温には快晴を祈るのは例であり、二百十日ごろの颱風の季節の前には、風祭りをやって風害を避けようとする慣習があった。また疫病除け祭り、農作の虫害を駆除する虫除け祭りなどがあった。このような祭祀行事には、寺社の僧侶、社人、山伏は深く関係しており、その意味で庶民の生活と結びついていた。従って寺社行政は藩行政の重要事項であり、諸寺院に対しては、寺社領を出して厚過したのである。

寺社の内寛永十一年(1634年)ころ、藩から給所を得ているものは五十一であり、高合せて四千八百八十石余、慶安五年(1652年)ころは五十八で、その高合せて四千七百七十五石余となっている。

霊のありか。それは己の屋敷内の祠はもちろんのこと、他の神社仏閣、はては路傍の立木・田のへりの石・薮の一むらに至るまで凡てにあるものと信じ込んでいた。若し、これらに小便をすれば罰が当るとか。その罰を収り除くために、藁、あるいは紙で身代りの人形を作り、赤飯煮〆等を添えてお詫びをしたりしたのである。この身代りは疫病にもなされ部落の端まで送っている。

本村大釜武田家の八幡様を始め、旧家には殆ど屋敷神として農神・山の神・稲荷・幸(さい)の神・薬師等をひつじさるの西南か、いぬいの西北の隅に設けたり、祠を建てないが、それに代えるに、屋敷内か屋敷から離れた処に杉か松、あるいはけやきを植えたのが、大木になって残り、今でも家人が大切にして祭をかかさず実行している。おそらく、その家の祖先は屋敷や土地を開くに当り、悪霊をしずめるための祠を作り、その子孫はさらに祖先の霊を合せ、常住の加護を祈って祭ったのが屋敷神として現在に至っているのではないだろうか。

この家から分家して独立することになれば、その屋敷神が新設され分家が増すごとに屋敷神が孤立的になり、それが同時に氏族性の濃厚な同族体の祭としてなされる。このように屋敷神が、村の神の神として拡大しながら一方各家へと極少の傾向をたどる相反する二つの方向を示すのが屋敷神である。

本家の屋敷内には、屋敷神の外に内田・苗代があり、この内田・苗代は所有耕地中最も肥沃な熟田に設けられてあり、屋敷神と密接な関係がある。ことに内田は殆ど早稲田であり、ここから収穫された新米は新酒と共に屋敷神に供饌される。これは旧九月九日の重陽(ちょうよう)の節句に行われ、同十九日、同二十九日にも労働休日として新米で餅を搗く。これらを九日餅と称し、各分家は本家の屋敷神にこれを供え本家に新米・新酒・新餅を持ちより共同会食をする。だから、内田・苗代は本家一族の発生田であると同時に祖霊に新米・新酒を供饌する氏神田としての性格を持つ。明治十年ごろまで本家分家の共同経営であった。最近では内田は殆ど自家経営となったが、苗代の一部は苗代小作形態をとり、苗代を持つ分家であっても苗の一部は本家宅地の苗代から持ち帰る傾向を有する。これは本家分家による同族的祖霊の祭祀を通じて団結をはかり、協力生産経営をしたことを示すのであろう。

前述の大釜八幡宮のように屋敷神が氏神に発展したものと、同地域内の潅漑用水を利用する同目的を持った者が各屋敷神を集めて、地域の鎮守神、いわゆる産土神にまで進展したものとの二つになるであろう。自然の驚愕(きょうがく)や藩の圧政等は屋敷神だけでは解決せず、いきおい村の氏神に発展し、さらに厨川通りの全体を守護する郷社として岩手山神社を崇拝し、一生に一度は伊勢の皇太神宮参拝となったものであろう。

かくのごとく産土は村びとの生れた土地にあり、その土地に生れ出た者に霊魂を与え、地域の恩恵を共に受ける移住者をも含め、それらを守護する神が産土神である。自然の災厄が余りにも多かったから屋敷神のみでは救われず、屋敷神を祀ったと同じ心の者が集り部落や村の地霊を祀り、それによって地域が鎮まり、開墾等その地域の開発に役立ったものであろう。従って産土神の祭には、屋敷神を超越し、それが拡大され、各家庭の祖霊が地域の産土神に抱擁され、謝恩と神人とが融和して晴れ食を食べ、晴衣を着て、同じ神楽に興じたのである。

村びとの魂を預っている産土神を信仰することを裏をかえせば、部落の秩序と部落の団結とを氏神によって統一されていたことになる。

一般の村びとは旱天には慈雨を乞い、疫病の退散、五穀豊穣を祈り、各家では神棚を怠りなく祀り、日常礼拝をしていた。中でも恵比須・大黒の二神を福の神として最近まで祭るものが多かった。

土に宿る霊の力、水にこもる霊の力、今日かくあらしめてくれた祖先の霊の力(人は死後、三十三年を限りとして、人間界から大きな霊体の中に融け込んでしまうと考え、やがて自分もその中にはいって行くと信じていた)、この霊の力を家族が身をもって心から知り、身近な「みたま」として祭ったものであろう。

また旧家には屋敷神と共に屋敷内にお墓がある。人が死ぬとある期間だけ家の棟にいると思いこみ、人を神にする祭がすむと、家から出て行くと思っていた。なくなった人々を屋敷から離して葬ることは人情として偲びなかったばかりでなく、狼がなきがらを掘り起すことも考慮したものであろう。屋敷内のお墓には盆と正月にはかかさずお参りをしていた。

祖先の霊の訪れるときは大晦日(おおみそか)と正月、及び盆である。(年中行事参照)。祖霊を迎えるに当っては、ハレ着ハレ食をするのである。ハレとは不断と違い正式のことで、心を明るく正しくし、身を清め衣服を換え改まった気持で祖霊を迎え、また祈ること、それがハレであった。ハレの日は仕事はもちろん休んだのである。神や仏や祖霊に対する慎みや畏敬はすこぶる徹底していた。神様や神霊に対しては「祓い給え、清め給え」とか、「幸魂(さきみたま)、奇(くし)御魂護り給え、幸(さきわ)い給え」と感謝や祈りを生きている人に告げるように、低い声で心をこめて申上げた。また一家に死人があったときは、神棚の前に紙をはって忌の行事を神に見せぬようにしている。このことは昭和の今日でも行われている。

ここで一代守本尊についてふれることにする。

各家庭の個人は氏神の氏子であり、菩提寺の檀徒の一員でありながら、各個人が生れた十二支の中の年によって、千手観音、大日如来、不動明王、各菩薩の仏を拝んだのである。このことは自分の生れた年の仏であるがため、その年の仏にすがるのが、最も禍を除く身近なこととして、己自身の苦しみを除去したいときはもちろんのこと、自分の不断の安穏無事をも願い、祖先への感謝をこめて、各縁日には守本尊にひたすら祈りをささげたのである。この祈りは、なかなか徹底したものであって、各家庭において、物心がつくようになれば、仏壇を通じて礼拝させたものである。従って命のある限り真面目にこのことを継続したのである。

神宮館発行の暦によると、子の年生れの本尊は千手観音で、縁日は十七日であり、丑年と寅年生れの本尊は虚空蔵菩薩で十三日におがみ、卯年生れの本尊は文珠菩薩で二十三日におがみ、辰年と巳年生れは普賢菩薩で二十四日に礼拝し、午年生れは勢至菩薩で二十三日であり、未年と申年生れは大日如来で八日が縁日である。酉年生れは不動明王で二十八日であり、成年と亥年生れは八幡大菩薩で二十三日が縁日となっている。

いずれ過去の人々は、個人の一代守本尊を通じ、個人・家・村・郷と個を主体に発展して神を拡大し、個々がばらばらではなく、自分の信ずる守本尊と氏神が合一していたのである。一方、本家から同一の神が降って細分化して個に至る二つの途があった。神と仏を混同するように思われるが、当時の人々は疑問を抱かず、両々相侯って、一つの事象、人間関係に苦しみながらも安泰を願い、個と家及び村全体のバランスがとれ、村が維持されていたように思われる。

本村に仏教が根をおろしたのは、法性寺・永祥院・東林寺・清雲院で、いずれも南部氏の盛岡築城前後であると思われる。

青森県三戸郡名川町に平安時代(794~1192年)創立された白華山法光寺がある。弘安二年(1279年)北条第五代最明寺時頼の訪問で有名になり、奥州曹洞宗の道場として開設され、末寺が八十四ヵ寺になった。その中に滝沢村(現在の大字名)法光七世開山令室和尚、播領山法性寺がある。この七世令室和尚は御陽成天皇の文禄四年(1595年)三月十九日入寂とあるから、天正から文禄年間に法性寺が開山されたものであろう。

永祥院は、元鵜飼より盛岡に移転したのであるが、第二十三世洲山和尚に大坊直治氏が問質したが明瞭でなく、前後の事情より、利直盛岡城に移った後の寛政年間(1789-1801年)に材木町に移転したように推察するといっている。

東林寺、清雲院その他の寺院については、第五編寺社の変遷第四章第五節「本村の仏教」に譲る。

仏教が入って来て、村の在来の霊に対する考え方もまつり方も一層はっきりして来たと思われる。霊の加護がなければ我々の日常が安らかでないことを知り、常に祈りと供養とを怠らぬようにしたのであろう。

現在本村の宗教は、殆ど曹洞宗で各檀徒は、篠木を含む武田家と大釜の全域は東林寺が主であり、篠木・大沢・鵜飼と土淵の一部が清雲院であり、元村と鵜飼は永祥院、一本木・川前・柳沢は天昌寺が主であるが、神道・浄土真宗・天理教、創価学会にキリスト教を奉ずるものは僅少である。

幕府は切支丹紛争以来宗教に対して神経過敏になり、仏教を国教のように定め、他の宗教は紛わしい宗教として厳重に取締った。隠念仏も紛らわしい宗教とされたから公然と信仰する訳には行かなかった。水沢に隠念仏が宝暦の初めごろ入って来てから、わずか数年ならずして数万の信者を得るようになる。それは単に浄土真宗のみならず、禅宗であろうが、時宗であろうが、武士であろうが、町人であろうが、百姓であろうが階級をとわず、破竹の勢いで普及したのは既成宗教が教化力を失ったためであろう。水沢の善知識であった山崎杢左衛門ら三人が仙台で処刑されたのは、宝暦四年(1754年)五月二十五日である。その後北進して本村に入っているから村びとが藩の苛酷な圧政下において、貧しくとも仏教の恵みに浴して心豊かに安心した生活を営むようになったのは隠念仏以来であろう。

しかし、その信仰はかならずしも一様のものではなかった。神社を祀って祖先を合祀した神を信仰し、年々祭をして神の信仰を新たにしてはいるが、けっきょく、それはいわゆる祭例を中心とし、お祭騒ぎ化しつつあった。人々はかならずどれかの寺院の檀家となることが制度化され、宗門帳においても「何々寺」の檀家であることを明記する必要があっても、何々神社の氏子であることを明記する必要はなかった。常居の欄間の上に神棚を祀り、その下に仏壇をおき、神事を行うときほ仏壇を閉じ、仏事を行うときほ神棚を閉じ、年中行事を定めてその祀事を行なった。最初は神事と仏事とを画然と区別して行なっていたが、それが年中行事化すると、それが神事か、仏事かは、はっきりしなくなり、人々が神仏を混交していたから、そこえ神仏混交を本義とする修験道が入ってきても少しも不思議ではなく受入態勢がまさにできていたのである。神は本来自家の祖先を祭り、その延長を民族的信仰となし、仏は空間的個別的信仰として発達したものであるから、その両者をミックスした修験道が入ってきても人々はなんら矛盾を感じなかったのである。それが近世になって仏教が国教化し、人々はいずれかの檀家寺に属するようになると、それは信仰によって寺と結びついたものではなく、制度的に寺と結びついたものであるから、信仰は第二義的になった。月に何回か定例に寺に集って説教を聞き、世界観を聞き、人生を聞き、心のよりどころ、思考の秩序をたてていたものが、次第に減り、何か人生の最後の処理をする制度のように考えるようになった。仏教が埋葬処理化すればするほど、神道は物の最初を支配する信仰に変っていった。誕生、七五三、厄、結婚、建築、分家、旅行、何か新しいこと、将来的なことは神により、過去、終末、供養は仏事と考えていた。生れたときは神の子で、死ぬときは仏になったと改めていうとおかしいと思うけれども、それが何の不思議も感ぜられないところに信仰の特質があった。

山伏は現世における神から仏への道を、年中行事を通じて展開・転換させている。それは一年間の行事の取扱い方にも現われている。年始・初午・三月・五月重陽の節句・新嘗(にいなめ)祭などは神道的であり彼岸・盆等は仏教的である。これに庚申・八十八夜・入梅・土用・半夏、三伏・十方暮・八せん・寒入・冬至等の気象的行事が加わって、その善悪を祈祷で左右しうるとし、それを主宰する山伏が社会生活の中心となったのである。

従って年中行事は極めて多彩となり、著しくバラエティに富んでいたといえば体裁がよいが、実は混乱していたのである。しかし人人はこれを混乱とは考えず、あるときは神道的に、あるときは仏教的に、そして、あるときは民間信仰的に考え、それぞれ地方特有の年中行事であるかのごとくして、しかも全国共通の行事でもあった。

本村にはこの外にオシラ神、座敷わらし、イタコ等があった。一人の人間が村の鎮守の氏子であり、檀家寺の旦那であり、ある派の修験道の支配下にあり、隠念仏を信じ、イタコの口寄せをきいても少しも不思議に思わなかった。それは、多神教的信仰というべきかもしれないが、人々はこれを多神教とも自覚していない風であった。

なかには三百里の道を遠しとせず五代にわたって参拝する信心家もあったけれども、一般的には地域的に限定された民間信仰を中心としていた。制度的には寺院の檀家として、全国的旅行の身分証明書として利用したが、もう精神的なものは失われている。

これらから考えてみると、心のよりどころを宗教的なものにおいてはいるが、その深さは注目すべきものが少なく、個々の人の心のよりどころにはなっても、それが同時に客観的な共感をよぶようなものは少なかった。

一人の人の心のよりどころとなると同時に、万人の心のよりどころになるような偉大な宗教はここではついに成立しなかった。ここに心の貧しさ、文化の低さを感ずる。すなわち心の豊かさ、温さを刺戟するような文化的要因はなかなか成長しなかったと森博士はいう。

とにかく、神様も仏様も村人の日常生活に強く滲透して、苦しい世相を生き抜いた強い支えは何といっても信仰であったろう。

なお、第五編第一章の信仰を参照せられたい。

第二節 年中行事

農家を中心にした年中行事は、旧暦で行われた。

本村の年中行事をみると、毎日一定の仕事の繰返しに区切りをつけて転換し、うるおいを与え、団欒の内に明日への新しい気持に入れ換えてくれる、農家にかかすことの出来ないものであった。厳しい封建治下における貢租のみならず、農民の生活の上にさらに禁令が出され、自然の恐怖に戦きながらも、生活に明るさを与えてくれたものは、この年中行事であった。従って生活の中心は神仏にすがることであり、祈願をしなければ、心が治まらなかったからである。そのために、季節や仕事の都合がよく考慮され、一家のみならず、隣り近所が共に実施出来るように、農家の休日が仕組まれていた。この行事に随伴するものに飲食がある。従って、主婦の腕を発揮する場でもあった。いずれ年中行事によって、祭祀を中心としながら、合せて労働の過重から逃れて楽しむ休養をとったのである。

自然の変化を知るために暦を利用している。

『岩手県の歴史』中に「絵ごよみ」がある。「即ち、この地方は水稲生産の限界地的な地域であるから、暦の利用を非常に重要視し伊勢暦、会津暦などの利用が多く、(中略)、その需要にこたえて地方独持の暦、即ち、絵ごよみが発明されたのである。これを“盲ごよみ”というのは橘南渓などのような学者の解釈で、藩政時代の農村は半分以上文盲なのは何も東北に限った事ではない。

ことに今、南部暦といわれるものは、明(あけ)の方・初午・庚申・社日・彼岸・夏至・八十八夜・入梅・半夏・二百十日・伏・田植・八せん・十方暮・土用・刈入・冬至・寒入・節分の年中行事と気候のかわり目が伊勢暦の何月何日にあたるかを示したもので、なれてしまえば文字より理解しやすいものである。しかし、冬至に塔と琴の柱(じ)など農民にただちに理解できる絵ではない。とに角二戸郡田山村の絵暦や橘南渓の南部盲暦は農民対象につくられた暦である」とある。

この盲暦は趣味の人のためにか、昭和の今日でも中儀本店から毎年発売されている。

中期以後になると伊勢暦が利用され、この暦によって年中行事がきめられていた。

本村における一般的な年中行事については改めて後述するが、一家の年中行事についての記録がみつからなかったので、参考までに『岩手県の歴史』より掲載することとした。『紫波都矢巾町の豪農高橋重平氏宅の年中行事』は、弘化三年(1846年)当時の農民生活状態をよく示しているので、全文をかかげておく。

十二月二十九日 晩餅 宜(より)しく喰べる

右正月元日 三ヶ日 五ヶ日祝餅とす

同晦日(みそか)晩ト元日朝米食ト汁えはらこにても、鮭の頭を入れたなますト大根へ牛蒡を入れてかど(鯡)と鮭と喰べる也

同晦日 晩小餅二つ宛祝うなり、同晦日晩より七日迄酒宜しく呑なり

同元日より三日中 米ト粟力大根力二色飯なり、五日朝鏡餅、色飯こ、色肴なますか又いわしか喰るなり

同四日より六日迄 米ト栗ト大根ト入る飯なり、三度共なり

同七日朝米ト小豆トかゆなり、右へ角切り餅ニッ宛入れて喰べる也、是がかゆの始めなり

同元日より七日迄 朝働二馬のたばさみ仕るために休み置くなり、尤朝女働き仕るなり

同八日 祝添日こて朝働き仕るなり、一ヶ日朝分なり

同九日 幣(ぬさ)内祝こて、明の方へ幣を懸(か)け、朝飯へいわしか肴頭なますニても喰べる、酒も呑むなり、尤角(もっとも)切餅一つ宛喰うなり、尤酒少々呑むなり

同十一日 農打立祝、朝飯へいわしか肴頭、えそか角切餅一つ宛喰うなり

同十五日 晩、米食汁トまつもなますか大根へ牛蒡入れ、角と鮭か赤魚喰ふ、小餅二つ宛ト栗ト米ト角切餅二つ宛なり

同十六日 朝、米食ト汁トまつもえそト大根へ牛蒡入れ、角と粟へ米餅、角ニ切二つ豆の子へくるみ喰うなり

同二十日 苅物祝ニて朝食米へ栗なり、肴頭えそ喰うなり、十六日より二十日迄朝働き分、五月苗わら打なり、二十一日迄添日にて朝働一朝分也、但し十五日晩より二十日迄酒呑むなり

同晦日(みそか) 晩ト朔日(ついたち)朝米食汁トにんじん入大根なます、午蒡入れ大根ト角豆納ト肴赤魚ニても喰うなり、尤も晦日晩小餅二つ宛、朔日栗誠に小餅一つト、米ノ角切小餅一つト也、朔日晩米ノ小豆だんご喰う、是だんごの始めなり、朔日より三日迄休むなり朝働きに朝分宛

二月初ノ午ノ日休なり、朝働き二朝分なり

二月九日休、しらかゆなり、大根汁なり、朝働き二朝分なり

社日休み、朝働二朝分なり

日がん中日 小豆餅、宜しく喰べるなり

二三月頃 八皿日と云うて休む、朝働二朝分なり

同月の頃 春祭と云うて休む、朝働き二朝分なり

三月三日 弥生節句と云うて休む、米食赤魚肴おろしなます、角ハ牛蒡にんじん大根と喰う也、粟餅ト米餅ひし切餅二つ宛、同二日晩白小餅二つ宛なり

三月十六日 休むなり、朝働二朝分なり、籾種蒔朝赤魚頭えそにても喰べるなり、いれ米喰べるなり、沢山有時ハ男ハ一盃、女ハ半盃なり

四月八日 薬師祝休む、朝働き二朝分なり、田打休朝働き二朝分なり、蓬餅栗ばかりつき、小豆へ入れ沢山喰うなり、粟蒔ニは栗がゆ横昼ニて、晩ニ清酒(すみざけ)、男ハ一盃、女は半盃、酒呑まざる男ハにしん十本宛、女は五本なり

畑打 田打の横昼ハ蕎麦餅二つ宛、尤終田打には横昼米斗り、汁ト漬物ニて喰う、其上膳立ては赤魚位こて吸物一通り、栗米飯ト汁ト大根えそト赤魚喰い、酒肴は何か一通りニ而も祝なり

五月端午には四日晩米小餅二つ酒宜しく呑むなり、五日さゝ餅トテ二つ宛なり、朝働き二朝分なり

田植ニハ朝米ト麦トへ汁漬物なり、昼飯米ばかりト汁漬物喰うなり、横昼小豆ト米ト一握り宛なり、夕飯米と麦なり、汁ト大根かんひやう、わかめににしん一本宛喰べるなり、植仕舞さなぶり朝働二朝ニて休む、馬繕さなぶりには出入なご(名子)迄呼ぶなり、朝働き二朝分なり、朝飯米ばかり汁ト赤魚か鱒ニても肴こて大根えそト喰べるなり、にごり酒呑なり、大根へぬのはニても入れ煮ものニ仕り喰べるなり

夏大根畑からみ横昼、米ト栗か麦ニても二色にきり食べるなり大根蒔く日、横昼米ト栗がゆなり、朝飯へにしん喰べるなり、清酒、男ハ一盃、女は半盃呑む、尤酒呑まざる男ハにしん十本、女は五本喰べるなり

虫祭りト云うて休むなり、朝働き二朝分なり、夕飯ニ米だんご喰べるなり、尤小豆入れ

六月朔日 朝二働き分なり、米喰にしん喰べる、干餅鬼の頭破ると云うて喰べるなり、濁酒呑むなり、土用小豆餅喰べるなり、麦打昼にしん喰べるなり、清酒男ハ一盃、女ハ半盃、酒呑まざる男はにしん十本なり、女は五本宛喰べるなり、麦打、翌(あく)る賄にしんの替りに鱈の頭ニても入れる物食べるなり、酒ハ濁酒呑なり

六月十五日 朝働き二働き(ふたはたらき)休みなり

七月七日 朝は麦ト米飯にしん喰うなり、昼は蕎麦切、清酒半盃宛呑むなり

七月朔日より男ハ野原草一駄トたて野一荷宛苅るなり二百十日にて風祭だんごなり(米ト小豆だんごなり)。朝働き二朝分なり、休みなり

七月十四日 せきわんに胡瓜えそト牛蒡にんじんささげトとうふを角ニ付けるなり

同十五日 麦ト米飯こぶ巻にしんにごり酒呑むなり、盆中四日休むなり朝働き二朝分なり

同十四日 十六日ひとつ物を喰うなり

八月朔日米食トなる、酒を呑むなり、休み朝働き二朝分なり

八月十五日休み、朝働き二朝分なり、麦ト米ノ飯なり

同十四日も休みなり、朝働き二朝分なり、秋ニ至り苅食ト名付け米食ト大根へ芋頭ニても入はかり、かつト喰うなり、濁酒呑むなり

稲苅仕舞餅ト名付け、小豆餅喰べるなり

九月廿九日 小豆餅喰べるなり、尤わけ餅一盃宛仕るなり

十月一日 苅上餅ト名付け、餅二切宛喰べるなり、尤朝米飯なり

十月二十日 蛭子ト名付け、晩小豆食いわし喰ぺるなり鍬餅ニハ米小豆餅ト汁餅ト吸物、ひきなト田作ニても入れて喰べるなり翌る秋振舞ト名付け半飯汁ト大根へひづなます、五寸、大根・牛蒡二而煎物なり、納豆と引肴鮭トいわしなり、吸物しび(鮪)にて仕まつる。濁酒沢山呑むなり

十一月二十一日 晩御七夜二付、精進堅めと名付け、いわしにても喰べるなり

同二十七日晩 米餅小豆入汁ばかり喰べるなり

同二十八日 休み、朝働き二朝分なり、同日晩仏備餅二つ宛頂戴なり、翌る精進抜きにはいわしニても喰るなり

十一月三日 産宮御年越こて、米ノ小豆だんご喰べるなり

十一月二十四日 大師だんごとて、米と小豆にてだんごなり

十二月五日 蛭子祝米食トいわし喰べるなり

十二月九日 大黒祝とて飯とおろしなます豆入り喰べるなり

十二月十三日 宇賀神とて小豆と米の飯なり、いわし喰べるなり

十二月十二日 小豆餅喰べるなり、同十五日十七日十九日二十二日諸神御年越にて米をつき、御備物に仕まつり、家内一つ宛頂戴するなり

十二月二十三日 松林寺だんごとて米へ小豆だんごなり

十二月末にすゝ取りの日ニても、寒のあけと名を付け、米と栗と食に仕まつり、いわし喰べる。尤酒呑むなり

正月十六日 晩米と大根汁食うなり、此の夜時堅め仕まつるなり

一、夫婦者切米町日より十日女に洗濯日呉れる。尤日々朝働き至すなり

(以上)

これでみると休日は正月は十四日、二月は八日、一二月は二日、四月は二日、五月は四日、六月は三日、七月は九日、八月は三日、九月、十月の両月は休みなし、十一月は二日、十二月は一日、合計四十八日の休日で、だいたい七~六日に一日休むことになる。しかし西洋のように均等休日ではなく、水稲生産経営の需要と、生活構造によって休日を案配している。この行事には日常食は何を食べていたか明らかではないが、米・粟・麦・小豆を食していることを特記しているところをみると、高橋家のような高三十数石を経営している農家でも、平常は稗を常食し、米を食べるのは節句の日など三十日くらいである。酒・肴も年に二十四日くらいで、酒は清(すみ)酒と濁酒を併用し、肴は鮭・いわし・にしんが主で、鮪は年一回食べているにすぎない。

嘉永六年(1853年)の三閉伊百姓一揆の首謀者の一人三浦命助が子孫に書きのこした日記の一節に「我身達者ニタモツ人ハ、福徳ヲエルモノニテ候間、何分我身ヲ達者ニ成サシメ、昼夜御働き成らるべく候。尤よき肴三度に三匁宛、毎日御用イ成ラルベク候。然ル時ハ、自然ト我身達者ニ相成リ、福徳ヲエルモノナリ」とあり、栄養のよい食物をとり、昼夜働くべきを教えているのは、従来の考え方とは、根本的に異なるものであった。従来は前年度の生産物から税を差し引きのこりでつぎの生産収入期まで食いのばさなければならず、農閑期にはできるだけ腹のすかないようにする必要があったから、自然なまけるような生活をしていた。命助はそれは時代おくれのこととしてむしろ毎日昼夜栄養の高いものを食べて昼夜働くべきを説いているのは労働の価値が高まったことを反映している。

第三節 農家の休日

公休について『岩手を作る人々』の中巻には次のように述べている。

近代では労働基準法が出来て、一日八時間、一週間に一日は公休日なのであるが、近世においては一日の労働時間は公定されてはいなかったが、習慣的には、一日十時間で中に中食、小食二回で二時間休み、実労働時間は八時間であった。夏は昼食後二時間昼寝が認められていたから、いわゆる夏時間も時間を一時間ずらす方法ではなく、二時間昼ねをするという実質的な夏時間であった。

一年の公休日は最初は村の年中行事の日で、大体二十二、三日位であった。村の年中行事は古くからの神祭りと、農作業の変り目とを勘案して定められて来たものである。ところが近世になって農業技術が進歩し農業の順序が早くなると、村の年中行事で休む外に農順の変り目にも休む事になる。

そこでだんだん休日が多くなって来た。仙台藩などでは享保年中(1716-36年)に公定された休日は四〇日だが、宝暦十一年(1761年)には五八日になり、文化二年(1805年)には実に七九日の公定休日になっている。これには各藩も困ってしまって、休日を多くすることを禁じ、加賀藩のように、全く近代の曜日のように毎月六日とした例さえあった。

しかしこれは中々行われないことで、農業を本業とする所では農業経営の様式に従って休みを定めなければ無意義である。弘化四年(1847年)の煙山村の公休日の正月は十四日間、二月は初午・社日・彼岸の中日・八皿(せん)日・春祭等で十日間、三月は弥生節句を入れて二日間、四月は薬師祝と共に二日間、五月は五日の端午・さなぶり・虫祭・馬のさなぶりの四日間、六月は三日間、七月は七日(なのかび)と盆の四日間の五日、八月は三日間、九月と十月になく、十一月は二日、十二月は一日で計四十六日間として、古い行事的休みと、新しい農業休養日とを調製した半日休日を多くし、全日休日を少なくする休日を定めていた。だから近代になって新しい週間休日が定められても農村では縁なき休日となったのである。

とにかく、休日といっても、朝食前から全休ということは稀であった。殊に「春うったつ」以後、秋の「庭ばらい」のすむまでは、仕事は屋外のことが多いので、休日といっても「朝仕事」をやって休むのが多かった。朝仕事というのは朝食前の仕事のことである。たとえば夜明けと共に起床して屋外に出、田畑の耕作・畑の除草・野菜の害虫駆除・肥料の運搬・施肥・緑草の刈入れ、その他雑多な仕事に従事し、家に入って朝食をするのであるが、その朝食前の仕事が朝仕事なのである。時には普通の二倍の朝仕事をすることもある。こんなときは朝食が遅れて九時過ぎることもあったろう。

休日は祭祀を伴うから、食事は晴食となり、台所の炊事も平日より時間がかゝり、朝仕事と相俟って適当に調和が保たれていたであろう。

休日には半日のこともままあった。「ひるめぇ」だけ働いて「ひるまから」休日とすることで、四月朔日を山見(花見)として、臨時に戸主から半休とすることなどがあった。

田打ちは、農耕中重労働に属するので、一人役を果すと、そのあとは休む例であった。朝早くから田圃に出て田打ちにかかるから、大抵午前に一人役の土を起し終えたものである。面積にして八畝歩程度であった。従って午後は自由に休めた。

昼食後のひる休みは、春に麻を播いてから、麻を採取するまでという慣例があった。青麻を採取するころから、乾し草の刈取りが始まり、秋の収穫期に入るまで、昼休みもゆっくりしておれぬことになる。

本村における公休日は年間五十日前後であったろう。

第四節 凶作

南部藩の統治下に生活をしていた農民は、経済の中心であった米を、自分で作っても自由にならず、正月と盆のみに銀飯を食べ、一粒の米をも大切にしてきたのであったが、この米作りの苦労のみならず、その上に厳しい生活の規制、さらに、悲惨な災害にも息つく暇なく見舞われている。

災害の主なるものは、岩手山の爆発、数多の大地震、大雨による各河川の洪水・台風・季節風による暴風、部落の大火、山火事、凶作、害虫、疫病、狼の被害等余りにも大きい。一度これらの災害に魘(おそ)われると、貴重な財産や人命を失っている。

ここでは凶作のみをとりあげ、その他は後述することにした。

南部藩における飢饉の有名なのは、元禄・宝暦・天明・天保の四大飢饉であって、最も悲惨なものが天明だといわれている。

天正十九年に所領十郡十万石後、文化年間には、三陸の沿岸から蝦夷地まで北辺の警備をしなければならなくなったから、二十万石に格上げされたのであった。この警備は、当時の諸大名中最長のものであって、これに伴う軍役を始め、諸経費が嵩み、藩の財政が益苦しさを増したのであった。従って、文化以後の天保の凶作には、以上の皺寄せも加わって、農民の悲惨は言語に絶したものと思われる。

森博士は『岩手県の歴史』の中の一節に述べている。

わが国の経済的基礎は、大化改新以来水稲生産力にあった。この水稲が日本在来の稲の改良されたものか、外来種なのかは今もって明らかではない。かりに南方種の水稲の結実が完全に行われたとしても殻からはじかれず、又だいたい一斉に出穂し結実するようになったのは水稲経営三千年の改良の結果である。このみごとな改良が日本の農業経営を規制し、食料を規制し、税制を規制したのである。しかしその原種が熱帯種であることは、日本のように南北に細長い島に栽培されると、全く同じ技術・資本・労働を投下しても生産力に差を生じ、対差地代を生ずる原因となった。ことに近世になって水稲生産力を財政的基礎として封建社会を建設し、完全な鎖国政策をとるようになると水稲生産力のいかんが藩政を支配することとなる。従って近世における水稲生産力の改良は各藩とも経済政策の根本として考えられ、関西地方においては近世中期には水田裏作が可能となったところと、反対に今日でも水田裏作が不可能であり、藩政時代においては水稲一毛作さえ不安定で、頻々として不作・凶作・飢盛に見舞われるところでは、農民生活の上においても、財政的にも大きなハンディを受け、しかもこのハンディを無視して税制が画一的に行われたところに奥羽の悲劇があり、僻地化の原因があった。ことに水稲生産の北限地としての南部藩が、その不安定な生産力の故に孤立的な僻地化の原因となったことは特に注意されなければならない。

今、近世期における水稲生産力は、慶長五年(1600年)から明治三年(1870年)の二百七十年間に不作以上の減作年は実に八十五回、そのうち水害によるもの五回、不熟不作(四分一減作)二十八回、凶作(二分一減作)三十六回、大凶作・大飢饉(四分三以上減作)十六回を示している。

近世初期にはかならずしもそうではないが、元禄以後になると、不作・凶作・大凶作・大飢饉の減作年の四分の一減・四分の二減・四分の三減と用語を区別し、大凶作で飢饉現象を生じた場合飢饉または大飢饉と称している。この表現からみると、三・三年に一度減作年が発生し、そのうち九・六年に一度不作、七・五年に一度凶作十七年に一度大凶作飢饉が襲来したことになる。しかも一度大凶作がはじまると一年でおさまらず、一年おいて三・四年凶作がつゞき、大飢饉化する傾向のあることは、東北地方の減作年、ことに南部藩の特徴であった。

南部藩に襲来した大飢饉は元禄八年(1695年)、宝暦五年(1755年)、天明三年(1783年)、元保四年(1833年)、慶応二年(1866年)の五回であるが、最も悲惨な惨害をもたらしたのは天明三年であった。元禄八年のときは在所の飢渇人一万五千有余もあったが、「何も扶持申付、唯今(元禄九年二月九日)餓死人一人も無御座候。然処世上にて大分餓死人もこれあり候風聞」だが南部藩は一人もなく、救餓対策がよく行なわれたことを報じている。

ところが、宝暦五年になると、三十一万一千九百四十四人中、五万四千二百二十七人餓死し、全体の一七・四%を失っている。しかもこのときは江戸の米価の高いのをみて、領内藩庫の米の大半を江戸に送り、大分もうけたと思ったとたん日光廟の修理を命ぜられて約六万両の支出となり、更に五年大凶作で藩庫米の八〇・五%を失い、ついに大凶作となったもので、救済したくとも藩庫はからっぽであり、富豪たちは日光廟普請に多額の御用金を徴収されて、飢人救済能力に乏しく、折角寺院内に救貧小屋を設けて収容救済したようにみせかけたが、その施米は一升の水に米八勺しかなく、しかもその頭をはねる役人があり、収容飢人の大部分は死亡した。飢人はあまりのことに、南無粥陀仏、薄い菩薩といって死んだという。

天明の凶作になると最もひどい。十八万九千二百二十石の減収で全体の七六・三%にあたり、餓死者四万八百五十人、病死者二万三千八百四十八人、計六万四千六百九十八人、人口三十五万七千八百九十六人(?)の一八%死亡したことになる。しかも悲惨な現象は宝暦の比ではなく、火付、強盗は激増し、米騒動は各地に暴発し、牛馬の肉を食用とするのは普通で、人肉を食するものさえあり、老母の屍体を六百文で売買したり、嬰児を食う母親があったという。

(なお大凶作については改めて後述をすることとする。)

また、同博士は、その悲惨なありさまを下のごとく述べている。

ここには民政というものは全く行われていなかったといえる。ことに奥通は無警察にちかい状態となった。『飢歳凌鑑』によると、「奥入瀬川付近(奥通)は諸作少しも不実、畑も野も青々として一面にあり」諸人これを“青平”と称した。農民は死物狂ひに、日々山野に出て葛厥の根へとりかゝる。此時手廻り不残出る。風雨を事ともせず、勢力を尽し、土を穿ち働きし事。九月、十月・十一月、十二月此四ヶ月一日も無暇、唯仕事にて日を送りぬ。(略)山野・沼川・海辺に出て命限り力を尽し、禽獣・魚類・竹木残所なく探穿ちて露命を繋ぐ(略)腕の続かん内はと群(むらが)り働くもの幾十人、戦場もかくやあらんと夥し、三日に一度も穀物を喰わざれは、身も疲れ、色黒く髪は禿と成、鬢(ひげ)乱し歯あらはにして、さながら餓鬼にして、人間とは思われず」。冬期の深くなるにつれて、これらの食物をえられなくなると、隊を組んで他領へ逃散し、「仙台・秋田を心ざし行もの幾千という数も知らず、身体さわりたる者は所々にさまよい餓死す。或は山野、海河、巷の軒下で、往来の辺りに倒臥して死するもの、骸骨屍など累々として夥し。かかる時なれば人ことに命を惜みて命を惜まず、月夜火をかけ押入り、盗賊止む時なく」諸所に米騒動を生じた。そのうち十二月中旬、大落瀬村におこった米騒動は最も激しく、その首領苫辺地甚九郎が飢人を煽動して、 「いかに百姓共、しょせんかかる時節なれば、一人も生くべきには、万に一つも難し、何れなき身なれば、世に恐るべきもあるべからず」

「なる程今死す身何ぞ世をいとふべき」

「しからば今より我手に属し、一手となり粉骨を尽し、在々分限の者共ふみつぶし、金銭家財兵糧をうばひ取り、手向ふもの共あるは打ころし、或は火を付けて人の気を警し、死物狂ひに働くべし、首尾好くしをせなば、一生のはれに思ひ思ひに飽まで楽しむべし」

「いか様然るべし」

といって大暴動をおこしている。こうなれば無政府状態である。藩ではこの状態になってはじめて武力をもって断罪している。

飢饉は武士階級にとっても最もいやな事件であった。飢饉はまず減俸の先駆であり、収入は減少するのに、救済その他で支出は激増する。従って平常の備えなければ全く御手上げで方法がないのである。それにしても支配階級なら支配階級らしい政治ができなかったものだろうか。高山彦九郎が寛政二年(1790年)に九戸地方に旅行したおり、路傍に餓死体が累々として残っていたという。農民の主食をうばって生き長らえたのであるから、死体を埋葬してやることが、せめてもの供養ではなかったかと思うのであるが、それにしても無神経な処置ではあった。これもせんじつめれば、水稲生産が不適であるのに、これを主生産としなければならないことから生じた北奥の悲劇であった。それならば、このような水稲生産力の低いところは、なんらの対策ももたなかったのだろうか。

天保三年(1842年)からはじまった飢饉は南部藩の飢饉の最も典型的なもので、天保三年十五万五千石六二・五%減、同四年二十二万三千石八九・九%減、同五年は気候的にも良好であったが、六年二十万石八〇・六%減、七年二十三万二千石九三・五%減、八年十二万四千石五〇%減、九年二十三万八千石九六%減という大減収が七年間もつゞいたのである。その間五年だけ平年作であったが前年の余殃(よおう)で諸物価が高騰し、庶民は凶作と同様であった。『応恩報穀記』によると、このとき九十一大名が凶作となり、全国平均四六%の減収となったが、そのうち九州が三五%減で最低減率、奥羽地方が六八%減で最高の減率となり、十六藩中十二藩が五割をこえた減率となっている。このとき幕府から凶作調査に派遣された大貫次右衛門の報告書によれば、

仙台

違作八分、貯穀多き故、先づ百姓に餓死なく、其上片倉氏数百石の米穀を出し施こし、其外周囲の小町へも少々づつ手当これある由。

上杉

違作八分、善悪の評判これなく、上下へ至て堅固、奥羽一番これよし。

南部

平生かてを食し、米穀収納は上へ上り候物と心得候国故、百姓平年の如く離散餓死なし。

松前

売買の米なき故、諸州へ頼み候へ共、残らず断はる故、至て困窮のよし。

津軽

貯これなき故、百姓より家中に至るまで松皮ばかり食するよし、食尽きんことを悲しみ、離散数百人、所々出口にて止め候得共、山越えに逃げ候よし、餓死夥しく、是は先年ききん時止まる者は餓死し、離散の者は免れたるゆへなるべし。

庄内

累年貯へ多き故民飢えず、寒からず、随分堅固のよし。其上領内に本間左内と申、出羽第一の物特有之候て、毎月粥を数百人に施し、又奥羽二州の大小名の米穀数多く出し、用達候よし。

山形

上富て下飢ゆ。家中の取計いにて、城下領内に物持人用意数多申付け、前の金子にて大阪へ罷出て、米穀を積登して施しなく却って家中の者、領内下々へ高値売渡し候由。

佐竹

大家候へ共、当年の手当てこれなきにや。百姓は申すに及ばず、家中の食事もこれなき由、餓死多し。

岩城

八分位の違作、至て困窮候へ共、かなりは続き候よし。

白河

八分位の違作、しきりに国替を悔ゆ。餓死多し。

織田

上同断

と書かれている。それにしても南部藩にはひどいことをいったものだ。餓死逃散なしといっているけれども、『管長太夫日記』によると、「昨今御百姓共竈を仕廻り、仙台へ行く事夥し。旧冬十二月二十五里六日頃一日に竈数百軒参候由、右ニ付盛岡より留役人十二人御境へ遣され、指置かれ候趣。今に止むことを得ず参り候よし。大変なる事に候」といっている。幕府の役人には偽りの証言をしたのだろう。ただ四年の大飢饉に対しては藩は鍋島藩から米二万石を輸入して米価調節を行なったために、天明のような悲惨な情況とはならず、庶民歓呼の声をあげた。ところが不思議なことは、この米を輸入する計画を立てた瀬山命助以下の者達は出過ぎたことをしたといって閉門になったという。

天保五年正月、岩泉町の豪商佐々木彦七が飢人救済のため米五十駄を野田代官所にとどけ、庶民救済を乞うた。ところが一ヵ月たっても飢人救済をしない。事情をきくと、その米を武士の給料に使ったというにいたっては佐々木も?然としている。なにかこのころになると、南部藩政に民政が全く影をひそめている。

しかし『川井村郷土史』に「元和元年(1615年)南部利直が盛岡に居城を定めて以来、三百数十年間における領内の凶作は、五十回を数えるが、寛永十九年(1642年)南部重直が領内飢饉に際し、倉庫を開いて四千余俵の救恤米を出したり、囲穀の制をとっている。この制度は直接御蔵奉行の所管に属し、代官を通じて取扱っている。この制度は廃藩置県に至るまで続けられているが、このような囲穀の制度に対する農民の義務も仲々厳重であった。こうして村毎に郷倉を建築し、これらの管理保管には肝入・老名に責任があった。この囲穀の制をめぐって、凶作の都度、農民に対する配分上の問題がしばしば起きた。しかし、このような備荒によって凶作による人命を救った事は見逃せないことである」とある。

『岩手を作る人々』の中に「享保の初め頃(元年は1716年)南部藩は、豊作続きで、藩の蔵米が腐ったので、これを北上川に流したことがあった。ところがこれを見て、南部藩は米価暴落を防ぐためだと見做された。然し、南部藩は資本主義的になってはいない。ただ腐米を流しただけのことである。しかし、こういう事は極めて稀なことで、恐らくこの時だけであったろう。あとは足りない食えない、もらいたいで暮している。だから、米価も一般に高かったので他藩から流入する米は年々相当なものであった。それは決して凶作の時だけではないのである。かてて加えて、減作年が多かったから一層米価は高かった」とある。

前述のごとく、農民の貧困は筆舌に尽し難いものがあったのであるが、武士はそれほどでなかった。

凶作飢饉は江戸時代の現象であるかの錯覚に陥るが、もともと水稲は熱帯産といわれるが故に、宇都宮以北の我が東北においては、入ったその日からの宿命であった。われわれの祖先はこの宿命の中にありながら、稲作を捨てなかった。むしろ耐寒品種の育成に努力したのである。つまり冷害と闘うとともに、品種改良に努めたのである。従って東北の水稲こそ世に誇り得る唯一最高の文化遺産である。

第五節 納税

政治は住民の幸福をめざすものでなければならない。個人の力の限界を集団の力によって支えてくれるのが政治である。だが、これは当時の社会には通用しなかった。この時代は「百姓とごまの油は、しぼればしぼる程出る」といって住民から搾取したのが封建領主であった。

領主の搾取は年貢の徴収を通じて行われた。当時の田組は、普通に五公五民といわれるように、極めて高率なもので、人によっては六割を超えるものさえあった。災害と闘い、心血を注いで得た収穫物は秋になると、その五割が直ちに年貢米として徴収されたのである。従って農民は蓄積はおろか、飯米には不足をきたす有様であった。このようにして徴収した年貢は領主自身の諸経費と武士の給料にのみ使用されたのである。「百姓は生かすべからず。殺すべからず」ということばが現存しているほどである。藩の財政が急迫すると直ちに普通の田組の外に御用金、御繰合金、寸志金(元服するときの費用として差し上げる=二十両)、分限金等という名目でしぼれるだけ搾り上げたのである。その外に郷役もあった。

第六節 南部藩の規制

森博士は『岩手を作る人々』の中で次のように述べている。

第三十世の行信(1692-1702年)から第三十二世の利幹(1708-25年)時代になると、藩は解決すべき課題を失ってしまった。それが年々出された法令に端的に現われている。殊に、利幹時代に出された法令を見ると「……をするな」という禁令が「慎むべし」という法令で埋っている。

「この頃作物を盗む者が多くなったから、暮六つ(六時)以後は田畑に出てはいけない」。「他国から来た者を宿めたり召抱えてはいけない」。「往来をくわえ『きせる』で歩いてはいけない」。「藩主通行の際は物かげに隠れる者が多くなったが、道で土下座をすべし」。「物見遊山に出てはいけない」。「隠居、浪人は届出ろ」。「庭園の大樹を切る者が多くなり、御城下古々(ふるぶる)敷なくなったから、切ってはいけない」。「刀指以上の者の縁組は届出ろ」。「本家、嫡家を尊重しなければならない」。「系図を尊重し保存しろ。家紋を勝手に用いてはいけない」。甚しきに至っては「御鷹野通行筋に、犬を飼ってはいけない。鷹が驚くから静かに土下座しろ」とかいう類の布達で埋まっている。

「五十石以下は絹布を用いてはいけない」とか、「元結は藁か麻を用うべし」とか、いわゆる倹約令は毎年のように出され、石高によって着用すべき衣服が詳細に区別された。これも最初は武士だけであったが、だんだん庶民にまで及び、百姓はいかなる時でも絹布が着られないことになった。手代森村の百姓の嫁取りに役人が踏込んで、嫁が絹布を着ていたというので丸裸にし、処罰した事件さえ起った。日常生活の些末な問題に対して非常に細かな制約を加えた法令が次々と出された。息の詰まるような思いである。

「近年に至り、鬢付、元結過分に用い候。第一奢に相見得候。厚鬢或は元結計り厚巻などいたし、目立ち候様に仕り候事。曽て無用の事に候」というに至っては閉された社会の感覚も極ったと言わなければならない。

だからといって全然「すべし」の法令が出されなかったというのではない。元文(1736-41年)以来三十年間の間に「すべし」の法令として注意すべきは養蚕を行うべしということが二回、伊勢参宮をすべしというのが三回出ている位のものである。伊勢参宮はいいが、そのついでに京都・大阪を見物することは神に不敬になるから絶対にいけないといっている。一生に一度の参宮に行っても、他所を見物するなという感覚なのである。

『川井村郷土史』のなかに御制札について書いてある。御制札とは高札のことであって、室町時代より近世になって最も普及した制令掲示の方式で一般に御制札といった。江戸時代になってからは各村に御制札場があって、一般民衆、ことに百姓町人などに発した掟書禁令法度等を板札、あるいは紙に書いて掲げたのである。

御制札場には石垣を積み重ね、柵をまわしてその中に制札を掲げた。制札の管理は肝入・老名等がこれにあたる。制札は藩から代官所を通じて村に渡されたがその取扱いは極めて厳重であった。江戸時代に村に掲げられていた制札は「きりしたん宗門」「強訴」「捨馬」の三枚であった。

〇定

きりしたん宗門は累年御制禁たり自然不審成るものこれある者申出べし御褒美として

ばてれんの訴人 銀五百枚

いるまんの訴人 銀三百枚

立がへり者の訴人 同断

同宿並に宗門の訴人 銀百枚

上之通り之を下さるべしたとへ同宿宗門の内たりというとも訴人に出る品により銀五百枚之を下さるべくかくし置き他所よりあらわるるにおいては其所之名主並に五人組迄一類共に処せらるべきものなりいて仍下知件の如し。

天和二年(1682年)五月〇日 奉行

上仰せ出られ之畢(ことごとく)領内の輩堅く相守るべきものなり。

〇定

何事によらず、よろしからざる事に百姓大勢申合せ候を、ととうととなへ、ととうして、しひて、ねがひ事を、くわだつるを、強訴といひ、あるひは、申あわせ、村方たちのき候を、てうさんと申し、前々より御法度に候。

上類の儀これあらば、居村他村にかぎらず、早々そのすじの役所へ申し出べし。御ほうびとして、

ととうの訴人 銀百枚

ごうその訴人 同断

てうさんの訴人 同断

上の通り下され、その品により帯刀・苗字も御免あるべき間、たとへ一日一同類に成とも、発言いたし候ものの名まへ申し出るにおいては、其科をゆるされ御ほうび下さるべし。

一、上類訴人いたすものなく村々騒ぎ立て供節村内のものを指押へととうにくわわらせず一人もさしいださざる村方これあらば村役人にても百姓にても重もにとりしづめ候ものは御ほうび銀下され帯刀苗字御免あるべくしづめ候者どもこれあらばそれぞれ御ほうび下しおかるべき者也。

明和七年(1770年)四月〇日 奉行

上仰せ出され、領内の輩、堅く相守るべきものなり

〇覚

捨馬(死馬)之儀に付き段々仰せ出され之処頃日(このごろ)も捨馬仕り候者これあり候。急度(きっと)御仕置仰せ付けらるべく候之共、まず此度も流罪仰せ付けら候。向後捨馬仕り候者之あるにおいては重科に処せらるべきものなり。

十二月

上之通り仰せ出され処、領内の輩堅く相守るべきものなり。

天和二年(1682年)五月に奉行(ぶぎょう)から出された掟(おきて)に次のようなものがある。

〇掟

一、忠孝をはげまし、夫婦兄弟親類にむつまじく、召し仕えの者に至る迄憐慾(れんびん)を加ふべし。若し不忠不孝の者あらば重罪となすべき事。

一、萬事おごり致すべかず、屋作衣服飲食に及ぶ迄倹約を相守るべき事。

一、悪心をもって、或は偽り、或は無理を申懸け、或は利欲を構(かま)ひ人の害をなすべからず。惣て家事を勤むべき事。

一、盗賊並に悪党者これあり候はゞ訴人に申し出べし。急度(きっと)御褒美下さるべき事。

附、博奕(ばくち)堅く制禁せしむべき事。

一、喧嘩口論之を停止せしめ自然これある時其場え猥に出向くべからず、又手負たる者を隠し置べからざる事。

一、死罪行われしの族これある刻仰せ付けられし輩の外馳せ集るべからざる事。

一、人売買堅く之を禁止せしめ、並に年季に召仕下人男女共に十ヶ年を限るべし。其定数を過り候者は罪科となすべき事。

附、譜代の家人又は其所に住み来る輩他所え相越し妻子をも所持せしむ。其上科なき者を呼返すべからざる事。

上条々之を相守るべし。違犯の輩あるにおいては厳科に処すべき旨仰せ出されるものなり。仍て下知件の如し。

天和二年五月 奉行

〇条々

一、毒薬並ににせ薬種売買の儀弥堅く之を制禁す、若し商売仕るにおいては罪科に行わせらるべく、たとひ同類たりといふ共訴人に出る輩は急度(きっと)御褒美下さるべき事。

一、にせ金銀売買一切停止たるべし。自然持ち来るにおいては両替屋にてうちつぶし其主にこれを返すべし。並はづれの金銀にせ金銀は金座銀座へつかはし相改むべき事。

附、にせ物すべからざる事。

一、寛永の新銭金子壱両に四貫文勿論壱歩は壱貫文御料払領ともに年貢収納等にも御定の員数たるぺ事。

一、新銭の儀、いづれの所にても御免なくして一円之を鋳出すべからず、若し違犯の輩之あるにおいては罪科となすべき事。

附悪銭似せ銭此外撰むべからざる事。

一、新作の慥ならざる書物商売致すべからざる事。

一、諸色の商売或は一所に買置しめ売、或は申し合せ高値に致すべからざる事。

一、諸職人申合作料手間賃等高値にすべからず、惣て誓約をなし徒党を結ぶ儀曲事となすべき事。

上条々此の旨を相守るべし。若し違犯の族これあるにおいては厳科に処せらるべきものなり。仍て下知件の如し。

天和二年五月 奉行

また、盛岡短大の中屋教授は、武士・農民・町人・職人その他の四項にわけて整理発表している、その中から農民のみを摘記する。

寛永五年(1628年)幕府の農民に対する衣服制限令では「百姓は布木綿たるべし、但し名主其他百姓の女房は紬の着物までは苦しがらず。その上の衣裳を着候老曲事たるべきなり」とあるように、農民の女房もはじめは許されていた。南部藩でも元禄十七年(1704年)令では「百姓下々紬布木綿着用のこととあって、紬は認容されている。しかるにその後間もなく禁止されてしまう。

しばしば繰返されている禁令は「百姓男女とも布木綿に限り、半えりたりとも絹紬無用」ということである。この寒冷地方では木綿や綿は望ましい物質であったが、気候条件から棉の栽培は出来なかったし、それを得る為には高価すぎた。津軽藩では寛永年間(1623-44年)「在々にて木綿小間物の売買」を禁じたのは、物を買うのは贅沢という考えからであろうか。津軽ではまた正徳(1711-16年)になってから漸く肌着、かぶりもの、帯だけは木綿が許されたが、表着はやはり木綿を禁じている。この点では、南部藩はゆるやかで、古着やトリカエ木綿の入手は可能であった。盛岡では寛延(1748-51年)に数軒の古手屋があったし、天明(1781-88年)には綿屋もあったという。

天保九年(1838年)制令には禁制品名が記されている。中には中々守られないものもあったであろう。例えば、百姓だけに足袋や下駄、傘を禁じていることは、むしろ痛ましいほどである。

南部藩の規制を見ると、寛文十二年(1672年)より文久二年(1862年)までになんと四十二の生活規制に関する禁令が出されている。これらの中で、元結を藁と規制した文久二年の禁令は端的に禁令の性格を示すものである。こういった苛酷な禁令が解除されたのは、明治三年になってからであった。

従来絹布類着用禁止の処、以来使用は勝手である。しかしながら身の分限を弁えず、不当な奢りは決して相成ず、手織並に従前在来の絹布を売払い高値の木綿を購入することは厭うべき御趣旨であるからその意をよく汲むべきである。 明治三年六月二十九日

第七節 百姓一揆

『岩手県の歴史』から抜萃

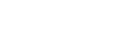

南部藩というところは、近世藩制組織のうちもっとも百姓一揆の多く発生したところであり、仙台藩というところはもっとも少なく発生したところである。百姓一揆の最多発地域と、過少地域との結合した岩手の歴史はとくに注目しなければならない。

南部藩は中世以来の領主であるが、和賀・稗貫・閉伊の三部は近世初期からの領土であり、志和・岩手も中世末期からである。九戸郡は中世末、天下軍のためにせん滅され、新国同様のところである。中世以来、伝統的な地域はあまり一揆が発生していない。ところが県内四郡も仙台藩からみれば近世初期の領域である。歴史的にはいずれも近世初期の新領主の支配なのに、南部領は一揆最多発地帯であり、仙台領は過少地帯であることは、近世の藩政に根本的な差があったとみなければならない。

南部藩では近世以後明治二年までの間に少なくとも百五十三回の一揆が発生している。仙台藩内ではわずか五回である。

南部藩の一揆発生を三期に分けて考えてみると、初期の慶長五年から天和四年(1600-84年)までの一揆は新領土に対する新政治の反感が主になっている。

ところが中期になると、そのような性質のものはなくなり、主として知行百姓の拒否、御蔵百姓化の申請を中心におこっている。

社会が安定し、戦争が絶無となると、士族の人口は増加し、分家をださなければならなくなっても知行高の増加はほとんど期待できず、武士はしだいに細分化され貧困となった。ことに中期になって幕府の御手伝、凶作による給与借上げの頻発は、武士の生活を一層窮迫に追いこんだ。そのしわ寄せが知行地の搾取であった。その結果この期の一揆は知行武士排斥、御蔵百姓への転換の要求としておこり、だいたい一村の一知行の範囲であるから小規模であり、他村に及ぼすことも比較的少なかった。

この知行百姓一揆は問題の性質上、一揆が多く一村を単位とする小規模のものであり、一揆の強訴(ごうそ)の形で要求を押し通すということは少なく、愁訴の形をとることが多かった。

ところが第三期になると、一揆の様相は全く一変し、寛政七年(1795年)の和賀・稗貫・志和・岩手(厨川通も参加したが後述参照のこと)の一揆は重税反対、文化元年(1804年)の厨川通(後述)飯岡通は債務年賦の一揆、天保七年(1836年)には二十件の一揆、弘化三年(1846年)には十件の一揆と多発しても藩に反省する気配が見られなかった。

南部藩はそれどころではなく、寛政四年(1792年)にロシヤ、嘉永六年(1853年)にはアメリカが日本にきているので、この期の一揆の多発は、日本諸大名中、海岸線を警備した最長は、南部藩であり、それに使用した金額が多額であったためであり、それが農民に皺寄せされて苦しめられたのであった。

この時上閉伊小本村の弥五兵衛が、天保の一揆以来領内を歩いて南部藩政を改革し、真に農民の生活の安定をはかるには、村々の小一揆を操りかえしているのでは成功はおぼつかない、全領民一致して要求し、大一揆をおこす必要があることを力説して活躍するようになった。しかし、和賀郡土沢で運動中、捕縛され、盛岡で牢死している。

この運動が奏功したのか、そういう機運だったのか、嘉永六年(1853年)には一揆が全領運動に拡大し、一万六千余人が南部藩政にあいそをつかしたかのように仙台領に逃散し、国運を賭する大一揆を実現するようになった。岩手郡の厨川通・雫石通・沼宮内も参加している。一揆の中心地は安家村・野田・田野畑などの水稲生産力では最低の地帯であるが、それ故に大規模な鉄産業・漁業が振興し、産業構造に大きな変化の生じている地方に発生している。いうなれば日本の僻地から、最も大規模にして政治性の強い一揆がおこっている。

この一揆が仙台藩に提出した願ヵ条をみると、

一、南部藩主を交迭せしめること

一、三閉伊通の百姓を仙台領民とされたいこと

一、三閉伊通を幕領とされたい、若しできなければ仙台領とされたい

というのである。これは明らかに南部藩に対する絶望的不信によるものであり、政治的要求である。

水稲生産力の弱い地帯に、この不利を克服するようにおこった新産業に、これをも押しつぶすように重税をかける藩政への反対運動であったことを示している。しかもそれは単なる反対運動ではなく藩主交迭をめぐる政治的色彩を加味したことは、藩政がもはや信頼に価いしなくなったことを示している。

明治となり、新政府に対する反抗・陳情は単に士族階級ばかりではなかった。一般庶民階級の反抗・陳情が、いわゆる百姓一揆の形をとったものだけでも、明治二年から同九年までの間に十九件も発生しているのであるから、多発といわざるをえない。これらの一揆を通観してみると、廃藩置県までの一揆は、過渡期における社会不安、政治力の弱体化に乗じた暴力的、あるいは政略的なものが多い。中央集権的新政が地方に流れはじめた明治三年から同五年までの間の一揆は、減税・新政反対などを目的としたものが多い。同六年から九年までの一揆は土地制度の変革・地租改正に対する反抗運動が最も多いが、規模は一般的に小さく、蔓延性をもっていないことを特徴としている。しかし新検地、地租改正は農民に有利に改正されたものであるから、その真相がわかれば一揆は自然解消する性質のものであった。

森博士は岩手日報紙上『炉辺夜話』で次のように述べている。

藩は農民に対して、財を余さぬよう又不足せぬよう、所謂生かさず殺さず式に、生活費と生産費とを差し引いた後はすべて税取り上げという冷酷な措置を長い間とり続けてきたのだから、抑圧された農民の不満がしばしば暴発しても不思議でない。これが一揆という形になって現われたのだ。

徳川幕府が天下を握っていた二百三十五年間というものは一度も戦争が起きなかった。この間に世界のどこかでは十年に一度は戦争をしているから、一応政治的には成功したといえる。しかし、戦争の惨禍は受けなかったが、一般大衆ことにも農民の生活は幸だったとはとてもいえない。二百三十五年間の人口増加率を調べると、一万人につき武士階級は約二倍になっているが、農村部ではたったの三人しかふえていない。これは何を意味するか、重税にあえぐ農民達は、子供を育てることができず、生まれたばかりの赤ん坊を殺さなければならないという悲惨な状態におかれていたのだ。

岩手の一揆に於いて忘れてならないのは、南部藩の石高倍増事件だ。これは江戸時代中における席次が、南部家より津軽家の方が上なのが面白くないとして、文化二年(1805年)に突然「新規に開田して二十万になったから、相応の格式にしてくれ」と幕府に願い出たことに端を発している。勿論許可されたが、二十万石の格式を持ったとなると、松前(北海道)警備の出兵数もふやさなければならず、その外何やかやで相当の出費増となるのだが、そのシワ寄せはすべて農民の上にかぶさってくる。

元はといえば、殿様の見栄から始まった増税だけに、農民達の不満や怒りが高まるのは当然のことだ。南部港内で起った一揆は全部で八十九件だが、このうち天保以後の発生が六十件と圧倒的に多いのをみても、石高増加によっていかに重い税をかけられたかゞわかる。南部藩内では、日本で一番・二番目の大規模な一揆が起っているが、その時農民たちが差し出した五十三ヵ条の要求のうち最も注目すべきことは、南部藩を天領(幕府の直轄地)か、仙台領にするか、又は藩主が変ってほしいという実に思い切った要求を出している点だ。

一揆はストライキと同じで、あちこちで花火みたいにやってもたいして効果はない。何万という集団になってこそ強い要求ができるのだ。小友の佐々木弥五兵衛という人は、全領一揆を説いて藩内を十七年間も歩き回っている。このように、日本経済史は、そのまゝ農民受難史にも通ずるわけだが、奇妙なことに農民からは絞れるだけ絞っておきながら、商人からは税金をとっていない。取らないというより取る方法を知らなかったのだ。最初に営業許可税を取るきりで、あとはいくらもうけようと税はかかっていない。

最も藩に何かことがあると、御用金と称して豪商からかなりの金類を強制借り上げをする。一応は借り上げだが、返したためしがないし、商人達も返してもらおうとは思っていない。だから“もう少しまけてくれ”ということになる。面白いことに、藩の帳簿には借り上げと書いてあるが、商人の方ではくれてやったと思っているから、帳面には献金と書いている。各大名の領地には、多かれ少なかれ隠し村というのがあって、公称石高より実収が多いのが普通だ。六十二万石の伊達藩がこの方の横綱格で、実収が百二万石、南部藩は実際には三十万石の収穫があった。それでいてしょっちゅう御用金を取り立てたり、江戸の豪商から借金しているのだから、いかに財政面に計画性のないずさんなものだったかゞわかる。

藩政時代における百姓一揆、即ち藩主に反抗する農民の団結運動ほ我が厨川通にも数次起っている。たとえば歩引の軽減、あるいは重税、御用金、伝馬役、検見等に反対し、あるいは債務の年賦を強訴し、あるいは肝入の撰定に反対し、代官の罷免運動をなし、また嘉永六年(1853年)に起った南部藩における最大の一揆といわれる三閉伊一揆の勧誘に依って起ったものなどで、その数は元禄時代より明治初年までに十数件を算えられている。

ここに森嘉兵衛著『旧南部藩に於ける百姓一揆の研究』よりその事実を抜録すれば次掲の (表→) のようである。なお、百姓一揆について本村分の資料は見当らなかった。

第八節 娯楽

農民は心から神仏を信仰し、各家と村が一体となってそれを行事に織込み、休日を設けて休養し、災害に苦しみ、貢租に悩み、厳しい藩の規制にしばられながらも、それにへこたれることなく、明るい娯楽を忘れなかった。

娯楽は非個人的な客観性をある程度具えていて、集団性を帯びているから、以前より個人的な娯楽ではなくして、村単位のもので個性的な型を持っていた。

娯楽は本来、消費的なもので、日常生活において暇なく働く人間生活にうるおいを与え、燃料を補給することにより、人生にリズムをつけるものであって、しかも、生産活動と異質のものである場合が多い。

原始時代には、神に祈りを捧げることと娯楽とは、密接不離で混沌としていて、純然たる独立としての娯楽はなかった。原始人は狩猟をするに当り、身体の保全のために色々なまじないをなし、悪霊を払い、善霊を呼びよせるために、禁忌を厳しく守り、礼拝と呪術を通して、舞踊と競技が行われている。

舞は足を地面や床から全く離さずに回転を主となし、踊は足を地面や床から離してはね廻ることを主とし、悪や不幸の禍をのぞき、善や幸せを招くものであった。この舞踊の演技に、神霊が天下って乗り移ることを予期していたから、むしろ、娯楽というよりも宗教的であった。とはいっても、そこに一種の陶酔境にひたるのであるから、不断の生活から切り離れた異なる境地に入り込むのである。従って娯楽的な要素が多分に含まれていた。

この原始時代の娯楽の性質は、弥生文化以降も継続されている。それは舞踊のみではなくして、角力や綱引等によって、来るべき年の収穫を占う行事であった。勝てば神様のおかげで豊作、負ければ作柄が悪いから、精魂を尽して被害を少なくしようと争った。従って娯楽は生活と密着していた。

この舞踊と競技以外に、これといった娯楽がなかったから、それの中に、陶然と融和したことを察することが出来るし、日常の生活活動と相違した行為に興奮したことは、疑いないのである。娯楽には日常生活に一つの区切りをつけて、現実を離れる心の転換が必要であるから、人間にはなくてはならないものであって、今も昔も変らないのである。

苦しい日常の生活を遮断して、異常の楽しみをする仕組にしたのが年中行事であったが、この年中行事の中には、家神の祭祀であり氏神の祭祀であった。神を祭ることは、非常に厳粛なものであって原始時代は、舞踊によって神人融和がなされ、酒によって神人合一の境地に浸ったのである。これが直会(なおらい)である。この直会はもともと楽しいものではなく、むしろ緊張を要することである。これが後に楽しみが伴い、平素の不満不平を払拭する機会でもあり、それが娯楽性を帯びていった。この神事と融和とをうまく調和をとったのが年中行事であった。そして、日常の暮しを強める手段であった。

室町以降は娯楽を宗教的なものから離れて、一つの娯楽を媒介にして、日常のくらしをやわらげ、いこいを与えるものとなっていった。この傾向が娯楽を社交とする性質を非常に強め、お茶・花道・能楽・連歌と発展し、そこに共同協力を必要とする種々の芸道が発達したのである。

人間の生活が、社会における人間生活である限り、社交が大切であることはもちろんである。それ以前の時代においては、氏神を中心とする一族と、地域を同じにする村の住民が、緊密に協力する社会の単位になっていたのである。ところが社会が複雑に発展するにつれ、それら以外の者と協同する必要が生じ、村を越えて神楽とか田植踊等の芸道によって交情を暖めるようになる。

娯楽はもともと生活の必要から生れたのである。しかも、このことは時代が違っていても、今までは一貫して来たのである。東山時代以前の娯楽は、内容的には先祖伝来を伝承しながら、味わい方が相違していても創作は少なかった。ところが、東山時代以降になると、歌舞伎・能楽を始め、舞踊・音曲等古い伝統から新しいものを生み出して来ている。

近世における大人の男の娯楽は何といっても角力であった。それは見てよし、やってよし、褌一本どこでも気軽にできた。行事の興味もあれば、気軽に文句もいえ、野次もできたから大衆の娯楽として成長をした。だから武士階級においても余裕のある者は抱角力をもっていた。延宝五年(1677年)南部藩雑書中に抱角力のある人数十四の氏名その外にも七八人之ある由といっており、家老級においては一つの社会的品位を公表する意味を含めて抱角力をもっていた。それだけに、一般大衆における人気もあり、山神祭でも、村の鎮守の祭でも、人が集まれば角力に興じ、それが自由にやれるうちは泰平であった。しかも盆行事にさえ角力を計画している。祭には芝居が立ち、角力が行われなければ祭ではないように考えていた。

裸で角力をとることが男の楽しみなら、女の楽しみは着物を着ることであった。ところが、着物を着ることも倹約令その他で自由にできないということになれば、踊りや芝居の役者の着物を見て楽しむより外はなかった。盛岡には芝居や踊の供給源として専門の踊子や芝居役者がおり、地方の祭に巡行するようになった。盛岡城下ではすでに元和元年(1615年)四月に八幡町の芝居をはじめ、今村松之亟という太夫が興行をするようになった。延宝二年(1674年)二月十七日には江戸の歌舞伎役者桐大蔵・同弥一右衛門・同玉之助・おなえの一行が来て興行し、子供らにも見物させている。

このころになると、社会も一応安定してきたのか、各地で行われるようになった。

八月十四日の盛岡の八幡宮の神事は領内神事の代表として、一度は是非これを見ることを一つの人生の楽しみにしていた。このことは昭和になっても小学校の児童が早退して親と同行することによっても明らかである。従って、商人もこれをよく利用している。明治五年(1872年)廃藩置県になり、藩主は退任して東京に出て不来方城を破棄することになったので、最後の想い出に惣町から出し物を出すことになった。鍵屋・茣蓙屋・金枡屋・井筒屋の拠出金合計が何と百七十四両に及んでいる。当時の市民は近江財閥の財力に眼を丸くして驚いた。

天保八年(1837年)の『南部藩雑(ざつ)書』に当時の町の情勢がよく出ている。「その方『くるり』と申す物に銭をはらせ、餅梨等商売いたし、市中に出張して、やり取りしている由、その町の検断に吟味せしめたる処、市日に町方へ出張し、『くるり』へ一文はらせ、廻り当った時は五増の割合で餅梨を渡し、銭を望む者は、その割合で渡しているとの事、市中に於て賭博同様の仕方は不埒至極、御咎あるも御慈悲を以て沼宮内へ御追放仰せ付られる」。

回転盤を利用した当り矢式のものと思われるが、天保八年ごろこのような賭博類似の娯楽が城下や市日に出張してきたということは興味が深い。これを賭博類似で不埒だとすわり直しているが、一文かけの零細なものであり、餅梨の販売法でそう改まる程のものではないようである。

このように娯楽も祭や芝居や踊・角力に熱をあげているうちはまだよかったが、禁じられた遊びの賭博、カルタ遊びがやめられなくなると、問題がたんなる娯楽といってすまされないものがあった。それは徒らに射倖性をそそり、一攫(かく)千金を夢み、勤労意欲を奪い、産を失い、自分ばかりでなく、家族の生活さえ破壊し、社会生活の秩序を破ることになるので、良家では厳しくこれを禁じていた。この精神は当時の一般の共通の道徳でもあったことは、武田三右ェ門の『俗言集』にも出ている。藩当局も、村々も同じ精神でしばしばこれを禁止している。人々は「わかっているが、やめられない」ものの一つであった。村々も五人組長や村の規定で取締っているがなかなか絶えず、しかし、それが中心になって色々のトラブルが起るので文化十三年(1816年)には次のような法令を発している。賭博の勝負事については前もって御法度の趣度々(おもてむきたびたび)出され、武家屋敷その外にても常々厳しく申付けているのにも拘らずいまだに行われている。既に先達小普請三枝清之助屋敷内で他所の者共入込み賭博致したので清之助を呼び出し咎めた処手向い致したので、討留したもの、逃去したものを召捕え吟味の上処分を致した。之に依って寛政四年(1792年)達した通り、他所の者入交るとも用捨なく召捕り、奉行所か火附(ひつけ)盗賊改(あらため)へ渡すよう油断なく厳重に申し付け、時宜によっては討捨に致しても苦しくはない。

賭博取締がいかに困難であったかは想像に余りあるが、切捨御免まで許すにいたっては司法権を放棄したと同様である。しかし、それでもやまなかったのであるから、封建的権威もようやく地を払わんとしている。

無尽や富籤(とみくじ)にも多少の射倖性は含まれているが臨時的であり、その度合も薄いが、賭博は徹底的な射倖性があり、産をなす者も、失う者も瞬時のうちである。それだけに娯楽的要素も強いが、悲劇的要素も多分にもっていたのである。それは健全なレクリエーションの少ない時代の悲劇でもあった。

レクリエーションとして最も広く行われたのは温泉行である。いわゆる湯治である。農閑期に家族をつれて何日か湯治が出来ればまず幸福な生活といわなければならない。レジャーの範囲も極めて狭く限られていた。しかし、貪しければ貧しいなりに、富める者は富めるなりに人生を楽しむ気特は本質的なものである。人間は決して働くために生きているのではない。楽しむために、幸福のために生き、そのために働くのである。だから少しの余暇を求めては楽しみを求めてやまない。その楽しみは仕事の中にもあるだろうが、いわゆる何の悔いもなく楽しめる余暇のうちに、自由に自分の好きなものを愛するところにあった。それは年中行事の中に、一日の労働の小びるの中に、食事の中に、それはたとえささやかなものでも求められていった。「寝る程楽はなかりけり」と何気なく言ってはいるものの、これほどドライな人生はないのである。民家から娯楽を奪った政治は政治ではない。それは当然滅ぼされなければならないものであった。封建社会の支配者達は、この原則を知っていたのであろうかと思うほど、近世封建社会における娯楽は少なかった。

現代の娯楽は、舶来のものが余りにも多く、マスコミの影響もあって、次から次へと流行に押しつけられ、自分自身を通して楽しんだ娯楽も受身になり、江戸時代から継承されたものも消滅しようとしている。

一 子どもの遊び

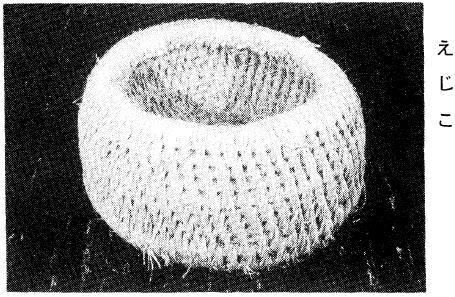

生れた子供は三度の食事と二回の小昼の間まで、藁で作った「えずこ」の底に、柔らかい「くたず」をどっさり入れ、それによって保温され、身動きが出来ぬように衣類で囲った中に納まり、朝、母乳や「おねば」で満腹すれば、子守唄で眠りにつき、小昼の休みまで、日を覚ましては、窮屈ながらも運動し、あるいは泣き、放尿をして母親を待ったのである。

這うようになれば、炉端に近寄ることが出来ぬように、ある程度の行動範囲をきめ、帯で柱に結びつけられる。

主婦は専門に子守りが出来ぬほど労働過重であった。

言葉が理解されるようになると、後述の説話を祖父母から聞かされたことは、ラジオやテレビのない子供らにとって何よりの楽しみであった。

登校するようになれば、家事の手伝を余儀なくし、春は山菜とり、夏は笊・網・ど・置針で小魚をとり、秋は葺探りに杉の葉・枯木の拾集・冬は大人と共に男は縄綯(な)い、女は七歳になれば七反分、八歳になれば八反分の麻糸を績(お)み、子供らも働かざるを得なかった。

明治・大正のころの小学校は小規模で、普通教室に小さい溜りと、狭い校庭のみであった。従って、溜りと校庭は上級生の専用が多かった。

その頃は男女七歳にして席を同じゅうせずで、犬猿のような間柄で、机も男子席、女子席と区別されていた。従って個人的に男女間の話等は滅多に交されず、遊びも男女別々であった。

当時の服装は筒袖に股引で、遊び道具は着物の「かぐし」に入れ、草履や下駄をはいたのである。

学校における男子の遊びには、勇気と力を錬るものが多くなされた。すなわち立ち角力・ねまり角力・腕角力・足角力・指角力・三人馬・人取り・鬼けぇっこ・子取鬼・手つなぎ鬼・はしぇくらご・けけらご・馬このり・縄とび・丸大学・ずんぐり・べった・国ことり・じゃんけん等であった。

女子の遊びには、手先の器用さと童歌によって、女らしさが自然に湧き出るものが多かった。中に活発しすぎると「男あっぱ」とはやされたのである。そして、手毬・綾とり・だまことり・手合せ・縄とび・でんでん虫・丸大学・鬼けぇこ・ばちゃこ・かごめ・馬このり等で遊んでいた。

近隣の遊びとしては、男子の場合前記の外に竹馬・つくすうず・木のぼり・舟こ流す(葦)・下駄かぐす・かぐれかご・べった・藤とこ・釘刺し、スケト・幼児は新聞紙でかぶとを作ってかぶり、長じては銃を作り、紅白に組織して、紙玉で戦争ごっこ、女子はおふるめぇっこ・ずじょこ(紙人形作り)・竹わり等で、冬は十二支・いろはがるた等で遊んだものである。

当時は遊び道具の売品が少なかったし、高価でもあったから、手取早く石や木片等廻りの自然物を利用するか、可能な範囲で自分が製作して使用したのである。近代は凡て購入せるもののみを使用し、手近な自然物を利用して遊び道具を製作する工夫が少ない感を抱く。昔は、藤の葉柄を集めて、定数を出し合い、それを床に撒き、最大の囲いの中に自分の持前の葉柄のえを囲いの中に接触せぬ様に入れ、それと同数の葉柄を相手より受取る。若し囲いにふれた場合は、柏手に撒かせ、それを繰返して勝負を決するのである。またクロバーの薬と花とを組合せて首飾りをつくり、朴の葉で風車をつくり、車前草(おおばこ)の葉を手の指で円筒を作った中に入れ、他方の手で急激に空気を送って高音を出し、葦の薬で小舟を作って小川に流し、草の葉・タンポポの花茎で笛を作り、丸木の一端を削って「ずんぐり」を作って廻し、先の尖った四・五十センチの手ごろの棒で稲刈後の田圃において「つぐすうず」をやり、竹馬を作って長脚を自慢し、昆虫採集や鶏や兎の飼育もしていた。女子は豆類を入れてお手玉を作る。五つか六つを操ると音が単調なので、変化があるように足袋の古い爪等の金具を入れる。また竹を幅一cm長さ二十cm位を扁平にして竹わり遊びをしたのである。

家庭においては、生活が苦しいのにもかかわらず、民謡や踊りで弾力のある暮しをしていた。子供らにも、いわゆる民俗の伝統的ともいうべき子供の歌を始め、動作に遊びの歌の伴うものが多く残されている。中には「藤とこ」「ばちゃこ」のように、必ず同じ数を出し合って技を競い勝負が伴うから、自然数の計算が必要となり、ここに知的な数の計算が余儀なくされたものもあった。

大正の末ごろから漸次和服から洋服に変り、下駄から靴へと推移し、農業の機械化が進むにつれて、子供らの手伝いが減少し、経済にゆとりが出来、ボールのような用具を使用して、全身を活発に動かす運動量の多いものになり、人数を増し、近代スポーツと変化をして今日に至っている。

二 民謡・舞踊

封建時代に五公五民の租税で苦しみ、凶作・病虫害・狼害・疫病に悩され、人口制限を農民だけに皺寄せされたのであるから、明日への仕事に明るさを切り開く唯一の手段は歌と踊りであった。そしてその隙間をぬって、言語を通じ情操を陶治したのであろう。

当時といっても徳川時代は、美術品を通じて彫刻された仏像を崇拝すると共に鑑賞をなし、上流は儒教仏教に帰依し、下流は隠し念仏としての仏教を信仰し、民謡や舞踊で弾力のある生活をしていたのであろう。

春の田起しから始まる田作り、畑作、秋の収穫の中で割合に単調な仕事は、歌唱することによってその作業の効率を増し、長時間の永続が出来たのである。この労作に緩急があるから、作業歌にも、緩急の旋律が発生している。おもに七七七五調の歌詞が用いられ、その旋律に合致さえすれば、他の歌詞をうたっても構わないのが本体である。

娯楽の中で、気候の最もよい時期のお盆、しかも共通の広場である菩提寺の境内を中心とした「さんさ踊」には、老いも若きも一緒になり、七月七日の七夕の夜から、二十日盆のころまで毎晩夜更けに至るまで踊り続けたのである。上手下手の区別なく、左進みに輪を描いて踊ったさんさ踊りは、神楽や剣舞や田植踊りとちがい、これには人員・時間・年齢・服装に制限がないのである。この場において、個人の踊り振りを充分に発揮するときであり、娘盛りの娘達が、この機会に最善をつくすよい機会であり、四六時中締めつけられていた制度と家庭から開放される唯一の場であったから、自然にさんさ踊りは、隆盛の一途をたどることになったのであろう。

お盆のみならず、自分が羽を延ばし、他人に認められる機会は、結婚披露宴・新築・村祭・年祝等の祝事の集まりのときである。このときは歌のみならず踊りも披露するのであるから、これに勝る優越感を伴った自己満足の楽しみはなかったものと思われる。従って、各自は機会を見つけて練習を怠らなかった。

第九節 農業民俗

本村の産業就業人口構成は昭和三十年ごろまで約九割を占めていた農業が、第二次第三次産業がのびて、同三十五年には約六割に減り、同四十年には五割をわり、年を追うて減少している。しかしながら、同三十年より四十年までの十力年間の農家戸数は、一千三百五十戸内外で激減していないことを、同四十三年の村勢要覧が示している。

本章において本村産業の基本であった農作業の習俗と、その作業に関係のあった農具一般について述べ、現代の農業及び農具については触れないこととする。

一口に農作業といっても、実は正月早々から始まっている。例えば正月二月にはその年の苗を束ねる藁を用意するし、十二月に至っても作業はなお続いている。従って、年間を通じて休み以外は農作業が続いた。作業が続く限り用具が伴っている。作業を中止する日は休日となるが、休日は心身の休養以上に、実は祭祀行事の厳粛な面が強く作用して、晴れの気持、晴れ食となっていた。晴れ食であるからには平常食があり、平常食は年間の作業に密着していた。

よって順序として農業風俗から農具の一般に触れることにする。

農作物のうち、稲の品種についてみても、その名称は極めて顕著に変化している。一般に無芒品種より、有芒品種が多かった傾向があり、早稲・中間種・晩稲があり、粳糯があった。初秋出穂のころの田圃には、赤・黒・白、その他品種独特の穂の色があり、そのだんだらな色彩は、まことに見事な景観としていた。

水稲が日本に渡来したのは、世紀前幾百年かは別として、日本に渡来してからも二千数百回の仕作が繰返されたであろう。その間、日本列島の風土に憤れ、しかも東北の寒冷地にも生育結実するように、研究と工夫が加えられ、明治期にみせたような種類の稲が派生していたものであろう。大正年間から今日まで、東北に適するような水稲品種が次ぎ次ぎに出現して、田圃の色彩は、殆ど同じものに変りつゝある。同時に苗代も昨今急激に変化を示してきている。

また、大正なかごろから、米穀生産が増産の速度を増したのは、他の要因がもちろんあるにしても、適地品種の生み出しに成功したこと、それが田圃の出穂の色彩に、極めて明瞭に顕れている。

一方畑作の方はどう変ったであろうか。従来は山裾野の畑地を、白い花一色で埋めていた蕎麦畠の風景は、すでに見られず、主食につぐ稗・粟・大豆でさえ、換金作物に替えられつゝある。従来の農業経営の姿は、昔の実態であって現実のものではない。その変化を知るためにも従前からの習俗をうかがってみる必要がある。

『岩手を作る人々』上巻“馬の育成”の中に、家の仕事について次のように述べている。

この地方では「はか」という言葉が能率を現わしていた。女、子供ばかりではかどらないという「はか」は能率のことだ。「はか」というのは、田植の場合に一挙動で苗を植える範囲をいう。四株の苗を四角に植えた範囲を「らち」といゝ、その大きさを広くしたり、狭くしたりして土地の肥沃度に適合させたのである。土地の肥沃度に差があるのに同じ「らち」で植えるを「らちあがねえ奴だ」といったのである。融通のきかない者の意味だ。土地が痩せておれば「一はか」に入る「らち」の数は少なくなる。「らち」の大きさによって「はか」に入る「らち」の数は違う。「らち」の数の差は反当生産力の差を意味する。同時に労働能率にも影響する。だから土地に応じて「らち」は一応の基準となる。この基準を破ると「ふらち者が」……と怒(ど)なられることにもなるのである。

この「らち」を基礎に一日に植えるべき「はか」を割当てたのが「わりはか」、いわゆる「わっぱか」である。この地方の一人前の「わっぱか」は五十刈―七・八畝位だ。これが一人役で、一日に耕作する基準能率だ。割当分量の仕事の終了を「ハカアガリ」という。労働の「ノルマ」は何もソ連に限ったことではない。我が国でも古くから行われていたのだ。これができない者は「はんぱもの」で村の公民権を持たなかった。

また、滝沢小学校の『滝沢村の村史』中に労働に関する次ぎのごとき文がある。これは明治から大正の中ごろまでのものと推察される。

(一) 男女の労働

(1) 男子

田の仕事 田打・田植(苗取)・田かき(マガ押)・稲上げ・稲こき等。

山の仕事 薪取り・材木取り(ソウマ)。

畑の仕事 馬耕かけ・マキモノ・肥料運搬・その他一切の運搬。

家事の仕事 馬あつかい用具の整理。

(2) 女子

田の仕事 田打・田植(植え方)・田の草取・稲刈・稲扱手伝等。

畑の仕事 大部分は女子の仕事で、男子は手伝い程度である。

山の仕事 馬草刈・萱刈・冬季の薪運搬。

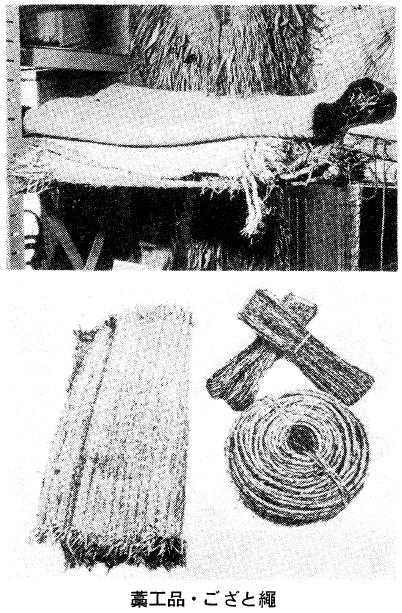

家事の仕事 一切。外に藁細工(縄ない・莚織・俵あみ)・衣服の整理、育児、炊事等。

(3) 男女その他の労働 男女共日雇及び男荷馬車業、大工等の職人。

(二) 家族労働

この時代の農業は働手が多ければ多いほど能率があがったので、一定の年齢に達しても妻子諸共同居し、三夫婦・四夫婦の親子兄弟の一大家族を形成することが珍しくなかった。早婚であったのも労働強化の一面を物語るものであったろう。

田の仕事は戸主または若主人の差図により、畑仕事は主婦によって行われていた。

能率増進のため「ワッパカ」の制がとられ、田打ちは八畝、田植えは五・六畝で、田かきは馬一匹について一反六畝とされていた。

(三) 部落労働

仕事の増進を図るため、血族関係と近隣による労働交換の「ユイ」をなし、古来より、相互扶助の美風があった。この「ユイ」による仕事は略一定し、田打・田植・稗蒔・稗刈・蕎麦蒔・稲刈等の一時に多量の労働力を要する場合に行われていた。

第十節 慣習

一 男女の仕事の相違

田植がすむと草取りが三回ある程度で苅入れるまでさしたることがないが、畑の作業は少なくない。男性の若い者は二百十日ごろまで夏草苅りに従事し、飼養馬の放牧を兼ねて、朝食後から夕方まで放牧地に出て行き、田畑の除草や、岡ものの手入は主として女性が従事していた。

二 天候に対する習俗

本村の水田は、日照騒ぎが発生するほどであれば全般に豊作である。古来より凶作は概ね霖(りん)雨低温による冷害が原因しているからであろう。岩手山を始めとし各山を信仰したのは農業経営の加護を信じたからである旱天がつゞけば降雨を願い、霖雨になると晴天を祈り、颱風季の二百十日には作業を休んで風祭りをしたのは、皆天候を気にすることからきた習俗である。

雨が降らず水が不足して困ると、部落民が相談して早朝部落の最寄りの丘の上とか、山の頂きに集合して火を焚き、多くの煙を天にあげると数日で雨が降るとし、早旦に部落の丘上で焚火する習俗があった。村に火事があって民家が焼けると数日ならずして雨が降るものだと伝えていた。

反対に長雨が統くと、村では神楽師を頼んで神前に神楽を奉納し、祈祷の行事をすることもあった。いずれにしても、雨乞い習俗も、祈祷習俗も、田植えのころから出穂のころまでの間の農作物の被害を軽減しようとする村方の不定期な臨時祭祀といえる。

三 萩苅り

二百十日を迎えると秋の秣苅りが始まるようになる。萩・葛・青萱、その他馬が好んで食べる野草で、苅って束ねて乾かして貯蔵し、冬期間の飼料とするのである。この作業を萩苅りという。この秣を苅るころをタテノ(立野)といって、秣の苅り入れの季節まで大切にしていた。こうした立野を共同で持っていることもある。そんな場合の林野は入合の萩苅山であり、最寄の村落の入合であることが多いので、入山苅初めの日は一定しているのが古風である。そうした萩苅山には、若夫婦や若い者が泊りがけで数日間入山し、苅り取ったものを現地で暫時乾燥し、軽くして家に運ぶことが多い。こうした萩苅山は遠い場合でも半径三里内外のところに設定されていた。萩苅りも秋の収穫の始まった一例である。

四 漬けもの

男性が萱苅りや薪取りに従事するころ、女性は大根洗いや青菜洗い等漬けものに従事した。大根は夏まき秋大根が大部分であるが、大麻畠に移植したオツポナもあり、稗畠・粟畠・大豆畠の間隙(げき)利用の大根もあり、大量である。米糠漬・一本漬・切り漬・味噌漬用大根・主食に加えるカデ用大根等相当に大量の大根を収穫して処理する。青菜では、たかな・山東菜・たい菜・赤かぶ・自かぶその他がある。

人参掘り・牛蒡掘り・長薯掘りもやって冬季に備えねばならぬ。男手を必要とするものもあるが、漬けものは万事女性に任せられ、すでに冬季用として漬けられてある茄子・きゅうり・かたうり・縞うり、その他雑多な漬けものと、その補充は家庭の主婦の経験と技術によってなされた。茸も幾種類か用意される。従って漬ものも秋仕舞の一部であり冬仕度の一部であった。

五 萱苅り

晩秋の萱苅りも重要な仕事であった。草屋根・木炭俵・風よけ等の原料として苅り込んでおかねはならぬ。萱は三?み程度で一把として結い、数十把を寄せ立として現地で乾かし、後日家の近くに運んだ。その寄せ立て一個を一(ひと)しま・二(ふた)しまというように呼び大概男性の仕事であった。

六 釜柴とり

晩秋に釜柴取りという仕事もあった。これは冬期に釜に焚く柴を山林から苅り取ることである。長さ四尺前後の小柴を苅り、径二尺前後の大束に結び、その大束を百把以上に寄せ集める家も稀でなかった。旧南部領の曲り家では教頭の馬を飼育していたので、その馬にやる水を日ごと三度も温めるので大量の柴まきが必要であり、どこの家にも馬(やだ)釜という大型の釜があり、晩秋に釜柴苅りが山林の収穫の最終のものであった。

七 薪の準備

農作物の収穫が一通り終ると壮年の男性が燃料補充に従事した。薪取りがそれである。鋸・鉞(まさかり)・鉈を用意し山林で伐り倒して割り、積んで乾かし馬に荷付けして屋敷に運び積み並べる。棚木をしたり、壁も張らず、板敷もしない薪小屋に詰めたりする。距離の遠いところでは山林中に棚木として積んでおき、軽く乾燥してから積雪を待って搬出したりする。薪の長さは二尺六・七寸、棚木は幅五尺、高さ五尺を五尺棚と呼び、幅・高さ六尺を六尺棚、幅十尺高さ五尺を五十の一間棚とよんだりした。

八 女性の糸績(お)み

秋仕舞いが一通り終り冬ごもりが片付くと、農村の女性は衣服調製や製糸・紡績・機織り・染色の外家事に専念をした。麻畠から収穫した大麻はすでにタダソ・シラソに仕上げてあるので衣服調製のため次ぎのような仕事に従事した。

タダソを績むことをタダソオミという。タダソ糸で織ってつくった布は、縦糸・貫糸ともに撚ったのは蚊帳地となり、撚糸でない貫糸で織ったものはタダソ布というのである。タダソは水に漬けてから、囲炉裏のそばに座って糸績みに従事した。付属用具にテガラマス(手柄枡)やオボケ(績み桶)が用意された。

シラソをあむに先立って湯に漬けてしぼり、それを枝位の細い棒の先に結びつけ、台所の板場などに叩きつけるようにして少し宛縮ませる。これを竿にかけて乾かしておく。それをチヾミソ(縮み麻)といった。ちゞみそは指先きで裂き割り細い目をつくるためであった。シラソ績みは編んで乾いた糸を績むものである。用具は手柄枡と績み桶であるが、手柄枡はなくともよい。タダソは水に漬けるので、手柄枡は水漏れしないように拵え、麻糸を手柄(母指と小指にかけてたぐること)にして手柄枡に入れておくのである。

冬期の仕事としてタダソ・シラソの糸績みに従事し、やがて糸撚り・機織り、染色・裁ち縫いと進展して春の仕事衣服に間に合わせる。

第十一節 衣食住

一 太古の衣食住

日本の石器時代の遺跡の数については東日本が全体の三分の二を占めているので、大昔には東日本の方に人々が沢山住んでいたことがわかる。そのころは鹿や猪や魚や貝類などがたやすく得られる所が選ばれるわけで、今でもどんな山の中にも遺跡が見つかるのはそのためであろう。

岩手県では、遺跡の数が福島県に次いで多く、岩手郡は県下の五番目に位し、本村においては第二編・第一章『村のあけぼの』に記してあるように至る処に遺跡が見つかっている。

本村は雪が多くつもるので、腰蓑をつけた位の簡単なやり方で平気に過せるはずがなく、鹿の皮をなめして着るとか、熊の皮をつづって外裳にするとか、ハダシでは困るから足袋のようなものを作るとか、それぞれの工夫があったのだろう。

住む家についても近くに洞穴などが見当らないから、片屋根位の小屋であっても寒さは防げたことだろう。

猪や鹿なども沢山いて、ことに猪などは行動の半径が五里位とされ、その中でエサを求めたり、寝たり、水を飲んだり、住む場所を定めたりしているから、彼らの習性をよく知っておれば、捕まえることもそんなにむずかしいことではなかったと考えられる。鮭や鱒なども、春や秋にはかならず産卵のために戻って来るから、川の上流ではいながらにしてとることができる。兎なども遠くに出かける動物でないから、彼らの通り道にワナを作っておれば、案外たやすく捕まえることができたはずである。

このように食料が豊富にあったので、貝塚には長い間にわたって人々が住んだ証拠が残っている。そればかりではなく、内陸部から出る古縄文土器には禾本科植物を利用して作ったものが考えられ、その禾本科は栽培した種類であろうといわれるから、一定の場所に住みついて農業を営んでいたであろうと推定する手がかりにもなる。

縄文早期には洞穴の住居跡の外掘立小屋のように地面に直接柱を立てた竪穴式の住居もある。

前期になると竪穴住居の面積が三十八平方mにも及ぶ大きなものがあらわれ、片側に寄って炉が作られ、十二人位の人がいただろうと言われる。平均すれば八人位のものが多かったろうといわれている。

その後柱の数がふえ、中期になると隅が丸い方形となり、四本の柱が立ち、雨水等が流れ込まないように、まわりに溝を掘っている。そして大きな住居が作られ、炉も大きく構え壁も拡げて張り出しを設けるなど、冬の生活を心配していることがわかる。

後期から晩期にかけては、平地に住居を作ったこともあり、方形や円形の竪穴も見られるから、夏に使うのが平地式で、冬に使うのが竪穴の住居かも知れない。この時代は人々の生活が落着いて、色色複雑な社会の仕組も出来上がって行ったのであろう。台所の用品としての土器なども、食べ物を煮炊きする「かめ」や貯蔵しておく壺などのほか鉢に入れたり皿に並べたり高杯に盛ったり、穀物などを蒸すための「こしき」が発明されたり、液体を別の容れ物に移すときに使う「じょうご」のようなものまで揃えるし、子供などが死んだときには、カメを二つ合わせて中に葬ってやるほど丁寧になる。同じ土器でも飾りと煮炊きするためとの区別が出るし、土瓶や急須の形をしたものや、香炉の形をしたものなどもあるから、いまの人達と同じような生活の仕方があったかも知れない。木で作った道具や竹で編んだ編物なども、むしろ現在の作り方よりも複雑なものであったであろう。

二 明治以降の衣食住

『奥羽史談』第五十号に沢田勝郎氏の「盛岡庶民生活百年」が登載されている。この中の衣食住の変遷を下掲する。

明治以来の百年は、農民が減り都市人口が増えてゆく過程であり、自給自足面が減り便利となったが、購入面が一貫してふえる。即ち金の経済に組みこまれてゆく過程であり、地方職人や家内工業で作られていたものが、中央の大企業生産によっての物が移入されてくる過程である。国内的・地方的分業というより、大企業対中小零細企業、工業対農業の関係がはっきりし、中央の肥大化と地方の衰退、追従が目だち、各藩中心の各地の均等化、割拠化が掘りくずされている。生活文化面では地方色がなくなり、画一化、洋風化が年々滲透している。これは言葉、服装、食物、建物によく現われている。

戦後の過程をみると、始めは食だったが、三十年頃より食足りて衣、住へと移り、戦前水準への到達のみでなく、テレビ、電気洗濯機、冷蔵庫、煽風機、オートバイ、さては自動車等の耐久消費財が宜伝され、大量生産によって各家庭に導入され、衣食住の水準をあげて生活相を変えてしまい、一面には月賦支払いを多くし、贅沢貧乏なる言葉が現れ、どこか生活のアンバランスをもたらしている。土着的静的なものより国際的動的なものへ動いている。角度を変えると、大会社より購入する物がふえ、見返りの移出するものが、農産物等の第一次産品の比較的値段上からは不利なものが多く、地域間の較差が多くなり、年々労働力を移出し、あるいは出稼ぎのかたちで裸の労働力を売っている状態であって、地方人口減として現れている。

三 明治時代の風俗

辻善之助著『日本文化史Ⅶ』より抜萃して記載する。

明治三年二月一日、堂上の染歯・黛を禁ず。

同年七月二十八日、八朔の献物を廃す。

同四年四月、平民の乗馬を許可す。同年八月九日、散髪脱刀を許可す。この年二月親兵が組織された時、軍服に丁髷(ちょんまげ)が不相応だということから散髪許可の議が出た。この風が次第に流行して、同年八月九日を以て、散髪脱刀随意という太政官の達が出た。其頃「ざんぎりあたまを叩いてみたら文明開化の音がする」という流行歌さえ出来た。中には髷を漸次に縮小して、終に切落すという方法に出たものもある。これを思案髷と称した。

明治五年には、当時の新しい婦人達が緑の黒髪を惜気もなく切って、散髪にしかけたのを禁ずる法令も出たことがある。散髪で馬乗袴をはいて通学する女学生なども出た。

下に掲ぐる西洋風理髪床の「チラシ」を見ても、当時洋風浸染の趨勢を窺うに足るものがある。

広告

旧弊の髷節を切断(きっ)て、因循の垢を洗ひ除(おと)し、元結の束縛を脱却(とい)て自由の寝起の得(でき)るのが、則(すなわち)開化の散髪頭、されば香水の匂ひは馥都として桜香の薫りを圧し、鋏の光は明皓(こう)々として月代(つきしろ)の月よりも朗なり、况英風(ましていぎりすふう)に掻分る櫛、仏流(ふらんす)に撫付るブラシ、百物具備(ものそなわり)て整頓(ととの)ふ姿貌(すがた)、殊に婦人(じょちゅう)の結髪(かみゆい)も、諸国の形容(なり)を其儘に、爰に模擬(うつ)せる鏡山、高きホテルに寄留する御婦人方まで、櫛の歯のしげき御来車希ふと、銀座の街の中央(まんなか)より、分髪(わけ)て諸君へ告るになむ。

一、毛はさみ 二十五銭

一、ひげそり 十二銭五厘

一、髪あらひ 十二銭五厘

三月(明治九年か) 銀座三丁目四番地

杉浦 善次郎

毛はさみ仏蘭西(ふらんす)人

ジョージホーバン

明治四年八月二十三日、華士族平民の婚嫁を許す。

同年同月二十八日穢(え)多非人の称を廃す。

同五年四月、僧侶の肉食妻帯蓄髪を許す。

同年十月二日人身売買の禁令を発し、僕婢・娼妓等の年期を限り、人身売買に類似するもの、芸娼妓等の類は悉く之を解放した。

同年十一月九日、太陰暦を廃して太陽暦を行う。

十二月徴兵制を設け、全国の壮丁を以って悉く兵籍に編入した。

同六年一月二十二日華士族平民の互の養子取組を許す。

二月十四日、外国人民との婚姻を許す。

同九年三月二十八日、一般の帯刀を禁止した。

文明開化に進む為には、総ての事物、衣食住の末に至るまでが西洋風にならねばならぬ。西洋風即文明開化ということになった。鉄道・汽船・郵便・電信等の制度は固より、風俗の如きも忙しく洋化せられた。明治十七八年頃には婦人の洋装が頗る流行し、同時に束髪の流行を来した。人力車が発明され、馬車の輸入、ランプの使用が奨励された。肉食も奨励された。

明治年代を概観するに、その特質として次の三点をあげることができる。

一、西洋文化の輸入

一、国民的自覚

一、個性尊重と平民文化の進歩

第十二節 住居

古い時代の竪穴住居が多数発見されてはいるが、それと近世農家の形式は直接つながるとは思われない。本村を含めた東北の民家の実態は江戸時代以前は不明である。現在の民家形式は江戸時代に定まったものと考えられる。前時代からの形式が継承されたものとはいえ、この時代に民家建築に関する規準が定められ、規制令が多かったにせよ、大工の工法などもほゞ定まった。間取、構造法、意匠等時代により、地方により多少の差位を生じた、基本的には全国共通の様式といえる。明治以後、諸制の改変はあったが、民家生活はもとのものを継承したので、建築においても大きな変更はなく、瓦葦きに戻るとか、材料構造法や施工法等に新しいものが生じたが、生活を規定する間取においては母屋の土間庭を母屋から分離する傾向以外には大きな変化がなく終戦に至った。

元禄元年(1688年)、遠野に生れたという宇夫方広隆の『遠野古事記』に「小身衆の家は多分に礎の柱はなく、掘立柱にて客出合の座敷にも板を敷かず、外より家内の入口に板戸なく、萱簾(かやま)を編たる廻し戸をつけ開閉して明り取の窓にも連子(れんじ)なく、薦(こも)へ小石を重に付けたる縄にて開閉仕る家を予(よ)十四・五歳の頃迄本町に二三軒あるのを見ている。当世は御扶持切米の小身衆も在町の家も多分勝手迄板を敷き障子れんじを付け座敷へ縁付(へりつき)畳蘭革表の三枚裏を敷おく世の中の風俗、昔と大に変っている」とある。著者が十四五歳といえば元禄十四五年のころである。遠野南部氏の城下町でさえ入口に板戸なく萱簾を編んだ廻し戸をつけて開閉した家であったというのである。ここにいう縁付の畳とは、今のウスべリのことであろう。当時は床の部厚いものでなく、今の畳は元禄(1688-1704年)以後になって出来たものであろう。武家屋敷でさえ縁付の畳を敷いたのである。そのころは一般に板間であった。今でも来客があるとウスベリを敷いて歓迎するがこれが代々伝わって今日も時々遭遇するのである。

昭和十六年に日本学術振興会が刊行した『東北地方農山漁村住宅改善調査報告書』に、次のような記述がある。

「東北地方即チ旧南部領ノ住宅建築ノ最モ特色トスルトコロハ、曲り屋ノ形式デアッテ、厩ハ常ニ母屋ト同一棟ノ中ニアリ、シカモ馬産地ナルタメニソノ面積ガ極メテ広大デ、時ニハ八室以上ノ単独馬房ヲ附設スルモアルナドモ見ウケル状態デアル。

県南地方ト異ナル点ハ、概シテ炊事場並ニ板間ノ居室ガ土間ノ奥ニ無ク、コレニ相当スル位置ハ板間ノ仕事場マタハ農具置場トナッテイルコトデアル。シカシテ炊事場ハ居間ノ前面ニアッテ面積極メテ狭クカツ「流シ」ヲ設ケズシテ汚水ハ容器ニ貯ヘテ馬ニ給シテイル。

マタ曲り屋ノ形式ヲ採ラザル家ニアッテハ、仕事場ニ隣接シテ厩ヲトッテイル。シカシ近来ハ仕事場ハ別棟ニトルモノモ多ク井戸、風呂場、便所等ハ屋外ニ設置スルノガ普通デアル」。

豊臣秀吉が国内検地を統一し六尺を一間にして以来、諸国は踏襲したが、南部藩はそれを採用せず、農家では六尺間は窮屈だといって六尺三寸間があり、六尺五寸間もあった。これを採用したのは、明治になって官庁や学校建築に採用されてからである。

民家の草屋根の律調美、太い大黒柱の荘重さ等局外者から嘆美されることもあるが、家父長制的封建社会における「家」を物的にも表現されているのが民家であると指摘する見解もある。間取には格式に拘束された条件が大きくのしかかっていて、居間・寝室・台所・便所といった住む人間自身のためというより家のためのものであったとの批判もある。

経営する耕地が一定であり、その土地生産力が一定だとすれば、家族数を常に一定にし、その衣食住を極度に切り下げなければならない。そこで最も経費の大きい住居の建築には木材は入会地や藩から無料で払下げ、屋根は「屋根無尽」を作って萱野を立て、何処かに屋板葺きがあれば萱をもって手伝に行く、いわゆる屋根ゆいで行われたのである。

封建時代から昭和四十年ころまでの建物は、曲り屋と直屋(すごや)の二種類であって、どの家屋をみても、部屋の間取り等、略一定しており、屋根は茅葺きが多かった。

それが漸次銘々思い思いの設計で個室等がつくられ、いわゆる近代的建築に変りつゝある。おそらく、同五十年になれば、茅屋根が珍しくなるだろうと思われる。

これは岩洞ダムの築堤によって原野が急激に開田されたことにもよるが、茅野と共に茅の屋根葺き職人がなくなり、葺換えが不可能になったのである。

啄木の居住した家屋を啄木記念館に再建するに当り、茅を葛巻から、また、雫石の曲り家保存のための茅を沢内から購入している。

本村における茅葺きの屋根換えは、いよいよ困難になってきている。

近代建築は、経済的にゆとりが出来、さらに、封建時代のような命令のみに従わないで、個々それぞれの自由な立場に立ったあらわれであると思われる。

とにかく、現代は大工の請負により、昔の慣習に従ってはいないが、家の解体と柱建てには旧慣を守り、手伝いの外に、酒一升以上と、外に品物を添えて祝福をしている。落成については旧慣通りでなく、各家によりまちまちである。

第十三節 食物

食物について『岩手を作る人々』より次掲する。

『坂の上の田村麻呂以降北上川流域を中心に稲が栽培されていた延喜(901-923年)の頃に宮城の国府以南の地だけで七十余万石を産したといわれるから、反当一石としても七万町歩位の水田があった事となる。前九年の役(1056-1064年)の際義家が、磐井郡仲村に兵を派して稲を刈らしめ、軍糧にあてた事から見ても相当水稲経営は進んでいた。

稗は最も一般的に行われ、畠作の中心をなしていた。この間の藤原三代のミイラ調査の時、基衛の棺中から稗が出て来たが、これは枕に入れたものが、枕が破れてはみ出したものである。一見現在の稗と同じようである。八百年前の稗が現存している事は世界的珍品といえるが、それにもまして、八百年前の農業の成果を目のあたり見る事が出来たのは、奥羽の稗の文献も資料もないだけに大きな喜びであった。

従って、奥羽の豪族達はもちろん、一般も既に白米・味噌・菓子・魚鳥を食べていた。延喜式の産物に出羽では「あまどころ」で作った煎餅を献納しているから、菓子には煎餅類が作られていたではないか。味噌は朝鮮語の密祖で、未醤である。奈良時代には大麦を加えないで大豆に塩だけで醤油を作っていた。これは「豆ヒシホ」といわれる溜醤油のようなもので、醤に熟し切らない荒醤に半分量の塩を加えて醤油を作ったのだ。この醤油に成り切らず、況んや荒醤にもならない、比較的水分に乏しいまた醤にならない未醤が即ち味噌なのである。然してこれは麦も米も入ってないから、三河味噌のようにやゝ納豆に近いものであった。これに麦とか米を加えて今のような味噌になったのは室町時代のころである。製塩は更に古くから行われていた。塩釜神社は奥羽に最初に製塩を普及した塩土の翁を祀った所と言われているが、『塩釜神社考』によると「塩土の翁は紀州からはるばる渡来して、山川の形状を見て郷里を立て、水利を考え、田畑を墾り、五穀を蒔植え、荒潮を煮て野塩を造り、狭き里を広く、嶮(けわ)しき地、平けく、国造り開き給うた。」とある。塩は男女十八人の神々が七ロの竈で藻塩を焼いて作った。女神が藻塩を刈り、男神がこれを焼き食塩を作った。それまでは此の地方で塩を焼く事を知らず、顔色蒼白耕耘の力も弱かったが、塩を食べるようになってからは急に身体も壮健になり開墾も進み、次第に開発が進むようになったという。然し一般に普及はしなかったらしく、坂上田村麻呂が来た時は、塩がないので、特に東海・東山・北陸から二万三千石の塩を輸入している。これから食糧の貯蔵も行われ、生活球式が進歩するようになった。

衣類は既に麻の栽培をし、巾の狭い布を作って着ていた。養蚕も普及して、延喜式では既に練絹平絹を献上するようになっているから一般にも着用されていたのである。清衡の棺から出た衣類も巾の狭い平絹で作ってあった。

ここで一寸触れておきたいことは牛乳製品のことだ。この頃には既に京都では牛乳を煮沸して飲用している。そればかりではなく、今でいう練乳やバターまで作って食べている。延喜式によると宮中では一日百五十斤(きん)の薪を使って練乳を作っている。これを酪といい、「ニューノカユ」とも呼んでいた。更にこれを加工して「ソ」というものを作っている。これが今のバターに相当するものだ。

今の人は「バター」というと西洋専売のように思い、少し西洋風の事をすると「バター嗅い奴だ」というが、バターは既に千年も前に作って珍重している事をご存知ない。更に驚くことには、この「ソ」から醍醐というものを作るという。これが味の最高のものと言われていた。今でも最も甘味しいものを「醍醐味」というから間違いないだろう。然し実際にこの醍醐というのは何だろう。今でいえば何に当るだろう。はっきりしていないのが残念である。

平安朝時代の製法では牛乳から酪を作り、酪から酥(そ)を作り、酥から醍醐を作ったのである。しかし我が国は酥と酪は作ったが醍醐は唐からの輸入品であった。このころ殊に藤原氏になってから牛が多く輸入され、多くの文化と共にこの乳製品なり製法なりも入ってきたのではないだろうか。いま明らかな資料はないが、古い牧畜の歴史をもっていたのだから入って来る可能性は充分備わっていたのである。

農民は熱源(木炭)、屋根、衣服と自給して来ても家計がうまくいかないとすれば、もう食を縮めるより外はないのである。即ち米を節約しなければならないのである。米作りに苦心した農民は今度は米を節約することに苦心を払わなければならないとは無惨である。彼等は日常でも取入れが済むと山野の果実を貯蔵するのに全力を傾注しなければならなかった。栗、しだみ、はしぱみ、かやのみ、山芋、野老(ところ)、百合、芋ほど、蕨(わらび)の根等が集められ、色々な野生の植物が食糧とされた。近代の人々は野生の植物を食べることを何か代用食を食べるように考えがちであるけれども、それは反対であって、本来野菜は自生のものが主で、栽培のものは極めて少なかったのである。こんなに野生類を栽培するようになったのは近代のことで、栽培した野菜は晴の日の特別な晴食なのである。原則が少なくなって、例外が多くなれば、例外が原則になるようなものだ。米とか、麦・粟・大豆等のように栽培したものは晴食で、不断は自生の木実や野菜が食用となっていたのである。米は節句の日か病気した時にしか食べられなかった。否食べようとしても日常たべる量が手許に残っていなかったのである。

だから一度凶作が来れば忽ちにして飢民を生ずるのは当然である。然もその凶作が御丁寧にも四年に一度位訪問して来ては全くやりきれなかったのである。

男は開拓や軍事に従い、新しい社会の土台を作らなければならなかったから、女性は一家を守ること以上に出られなかったのだ。朝夕年中家をいかに治めるかに生涯をささげたのである。自給自足を建前とした家計を処理することは専門的技術を必要とする。主婦は生活技術を必要とする。一年の生産収入と、労働収入を見計ってそれをどう処理するか、この処理が主婦の仕事である。この処理がまずければ、折角汗水流して作った生産物は無駄になり、労働の能率が低下する。この下手な主婦は世帯持ちが悪いのである。

一年の生産物を家庭消費部分と、商品にして売る部分とに分ける。米について見れば、家庭消費部分が何石、租税部分が何石、売る部分が何石と分ける。家庭の消費部分は更に種籾、酒、食糧分に分け、種籾は最上部分をとり、次に酒料をとる。酒は自らこれを造り、自らこれを管理し、最愛の夫であっても、これを自由にはさせなかったのであり、神に供え、共同の飲物であった。飲む時は家族親類一同で飲むので、皆働いているのに一人だけ飲んでくだをまくということは昔はなかったのである。居酒屋が発達し、外で酒を飲むようになると、酒の共同飲食としての効果は失われた。

居酒屋が発達して主人が外で飲み、帰って来てくだをまくようになると、主婦の家庭における統一力が薄れた。殊に主婦の造酒は濁酒である。清(すみ)酒がまだ世に行われない間はまだ主婦手製の酒は主人を御する重要な役割をもっていたが、中世の中頃から清酒が造られ、主婦手作りの濁酒との間に製品の差が甚しくなるに従って主婦の機能は薄れていった。

清酒は近世の初め大阪の鴻池が灰投入法によって清酒を造ったのが初めてであるといわれて来たが、既に東寺百合文書の建武元年(1334年)の注文に清酒の記事があり、吉野朝ころに清酒のあったことが知られる。岩手に清酒が入って来たのは近世の初期になってから近江商人に依って輸入された。それ以前には「にごりざけ」や「うすにごり」が主婦の手によって造られ、手前味噌以上に手前酒が吹聴されていた。一家の主婦たる刀自は酒を造る杜氏でもあったのだ。

晴の日には家族一同親類知己が集まって主婦の手前酒の弁を開きながら、どんちゃんさわぎをしていける間は、酒は家族生活を円滑にし、主婦の統率力を強化するのに役立った。だから酒は家庭生活、殊に大家族生活にはかくべからざるものであった。ところが茶屋酒がはやり、家族がまだ汗水流して働いているさ中に一人酔っぱらってくだをまくものがでてくると、酒は家庭生活の敵となってしまった。主婦の手によって造られたこの濁酒を自家用として製造し飲用しておったが、明治十六年には自家用酒類免許鑑札の下附を受けて醸造することになり、同二十八年には濁酒の製造が禁止される。されど、長きに互った濁酒製造と飲酒の風習は容易に打破し得ず、大正の初めころまで、幼児に濁酒を飲ませていたのであった。

日本人の生活には晴と「ふだんぎ」との大きな流れがあった。晴れの日すなわち節句には、家を晴の状態に清掃し、晴衣を着て、晴食を食べる。

一年を十二の月に分け、それを更にいくつかの節に分け、この節句には晴の屋敷に晴衣を着、晴食を食べ労働は公然と休んだのである。これが古典的な年中行事である。例えば正月には労働を休み、煤掃きをし年縄を飾り、晴衣を着、屠蘇を飲み、雑煮を食べたのである。五月の節句には家に菖蒲をさし、晴衣を着、ちまきといって餅や団子の類を食べたのである。「ちまきたべたべ兄さんと」と歌ったのは、男の子の晴の日を記念した思い出で、今の子供が不断にお菓子をたべる感覚とは違う事だ。節句の日には皆労働を休み晴の日を祝ったのである。だから節句働きは村法違反だったのである。酒は晴食の代表的なもので、平常は用いなかったものである。だから昔は皆が働いているのに独り酔っぱらってくだをまく者はいなかったと同時に皆が酔って楽しんでいる時独り働いている者もなかったのだ。若しあったとすればそれは懲罰である。

年中行事の日は部落の人はみんな休んで、家を晴れやかにし、晴衣を着、晴の食物をたべる不断とは違った気持である。この時一人でも仕事着を着、家も食も働くまゝと同じなものがあることは晴の日を楽しむ人々にとっては誠に興醒めたことだ。皆働いている時、一人で晴衣を着て酔っぱらってくだをまくのもすさまじい風景だが、皆楽しく遊んでいるのに、うす汚い着物を着て泥まみれの顔を出すのもすさまじい限りだ。昼吠える犬どころではない。

節句は今はやりの言葉でいえばレクリエーションだ。これが神仏を中心に行われた。その主宰者は主婦である。この日こそは主婦の腕の見せどころである。節句の様式は大体村で決っているが、それをどうやるのかは主婦の技術だ。これで主婦は鼎の軽重を問われたのである。

村方の食習は、自給自足が原則であった。少なくとも近世三世紀間、近世大名の封建治下に生活していた。封建体制下では、自ら生産した食料で生活を維持することを余儀なくされた。藩は一つの国であり、他藩は国外なのであるから、その国に食料が不足すると、餓死者が続出したのである。この大名治下の封建体制が解消したのが明治初年であり、さらに物資が豊富になったのは東北本線が岩手県を貫通した明治二十四年(1891年)である。

食品の調達方法は、自ら生産したものをもってする自給体制から、他の方法で生産されたものをも併用するようになったのは、何といっても交通網の整備と、購買力の増進であった。そこに食習文化の進展があった。

従来の年中行事は祭祀が中心であり、そこに農休日と晴食とがあった。現在はこの行事食が崩れて来ているものの年末と年始には気をつかっている。これは永い習俗、永い伝統を承け継いで生活しているからである。太陽系の地球が回転しているだけの理由で済まされない習俗である。

第十四節 衣服

永い慣行によった服飾は、人の心のよりどころであり、社会階層意識が鮮烈であって、社会的規制の枠から逸脱することは至難であるというよりも、むしろ不可能であった。服飾は社会的規制の中において自由であったし、その規制内における一般庶民は、自分達の日常生活を幾分でも充実しようと智恵を絞ったのである。上流階層の服飾には洗練された美をみることが出来たが、同時に格式ばった形式とか誇示的なものを感じたのである。従って、階層によって大きな相違があったのである。これに対して、庶民は上層への憧憬や模倣もあったが、規制内において、日常生活に密着した工夫がなされたことは、服飾に対するいたましい愛着が窺われ、涙含ましい程である。夏冬を通じて冷え冷えした麻布ばかりということは、余りにも苛酷すぎた制度である。だから反撥は目の荒い麻布を木綿糸で刺し、埋め尽すことによって布目の密な暖かな織物に変える工夫となった。さしこぎぬはいや応なしに優れたものに作り上げられたのである。

盛岡城の形成は文禄慶長からである。幕府は元和元年(1615年)公家・武家・寺院諸法度を制定し、つゞいて農民に対する衣制限、参覲交代制、鎖国令、郷村諸法度となり、この間五十年に身分階層制が確立した。幕制体政の一貫した政策は常民生活水準を全国一律の線以下に抑えた。南部藩とても例外ではなかった。農民・町民に対してはもとよりのこと武士階層に対してまでも服制上の禁令をしばしばだしている。

田植は農家にとって最大の行事である。苗を植えることは、人間だけでなく田の神と共に降り、未婚の早乙女たちの手となって苗を植えるものと信じていた。神と共に早乙女が植えるのであるから晴着を着たのである。従って、農村では、春の作業が始まるまでに、新しい服装を揃えることが永い伝統となっていた。新しい衣服、新しい装身具を着けて田植に参加することが常例であったが、その場合晴着を意味しているが、やがてそれが不断着となり平常着となっていった。

平常着でないものに非常着がある。武士はさておき、火消しの服装がある。後にこれが消防団に発展をする。火消し組は、厚織りの上着や頭巾で身を包み火事場に臨んでいた。

冬の吹雪や暴風雨に稀ではあったが毛皮を着たり、毛皮をケラに用いたり、皮羽織を用いた者もあった。

農民生活の実相を『太田村誌』は「当時の彼等の生活を一瞥(べつ)するに、彼等の多くは絹物は愚か、通常着として綿布の着用さえ許されなかった。否許されざるにあらず、能はなかったのである。彼等の経済状態の逼迫がこれを能はざらしめたのである。彼等の多くは肌着を除く外は股引に至るまで麻布子を着た。布団夜着に至る又然りである。物差し、木綿糸のない時代である。彼らは手を用いて中指の尖端から親指の尖端までをけじめとして計った。麻糸をおみ紺屋で染めて縫糸とした。彼等は夜半まで魚油又はローソクの火を頼りに草鞋を作った。叺・莚を編んだ。縄をなった。寝衣などを用いるものは殆どなかった。寒風肌をさす厳寒と雖も、素裸または通常着のまま冷たい寝床に入るを常とした。足袋のごときは素より用いなかったものであろう。“おでぇがんさんの火”という言葉が残っている。つまりお代官様の火である。当時代官所の赫々と起っている火、これが如何に彼らの憧憬の的であったことが、冬はツマゴ・スベの如き防寒用藁靴をはき、薪取り、橇引に従事し、春夏秋は草鞋一点張り、高下駄をはくことさえ差止められていた時代がある。」と記述している。城下町に最も近接する太田の農民生活がかくの如く貧困である。ということは、農民にとって衣服が高価であったということである。ここには、おのずから材料・材質のきびしい制約と、自給体制をとらざるをえなかったという二種の外的制約が強力であったからである。

第十五節 言語(滝沢村を含む厨川通りに使用されたことば)

ことばは生きて動いている。自分が粗末なことばを使えば、心が荒さみ、荒々しくなって、家の中が暗くなって行くし、反対に丁寧なことばを使えば、心が綺麗になり、朗らかになって、家の中が明るくなって行く。この積み重ねが、自然に家風となって行くのである。これが地域に広がり、部落の気風にもなって行く。

ことばは動くから変化して行くが、文字はやゝ固定して動かない。しかし、文字もことばの変化に応じて、速度は遅いが変化をして行く。ことばも文字も多く使用されるものが残り、使用されないものが姿を消してしまう。

本村は南北に細長く、村南に位する大釜・篠木は雫石川を距てて太田に接しているにも拘らず、太田において多く使用されている「しゅ」の発音影響を受けていない。ところが川前は北上川を距てた玉山の影響をかなり受けている。一本木は宿場であった関係上アクセントは多少大更方面の影響を受け、著しく感ずることは、男女を問わず速度が速く高声なことである。言語上南部と北部の境は柳沢と川前であって、これらには一本木と元村以南の言葉がいり交っている。五つの大字は、それぞれ盛岡との取引が多いのにもかかわらず、名詞等は同じであっても、著しく相違するのは動詞である。これは長い間経続した士農工商の階級的意識が残存し、結婚が行われず、このことが生産者と消費者間にも見受けられ、これらのことから交際が行われなかったことがその理由であろう。

海外に出た日本人が、日本における常食と同じ位親しさを感ずるのはことばである。何県人とか、何国人を問わず、日本語を使用すれば、そこに近親感が湧き、あたかも兄弟であるかの錯覚に陥ることさえある。このことが、上野駅で味わう東北人、ことにも滝沢村民となると、一層親しさを感ずるのである。人間は知的にのみ生きるのではなくして、豊かな感情と共に両々相待たなければならないことはいうまでもない。感情を豊かにしてくれたのは、幼児のころ祖父や祖母から炬燵できいた昔話であり、滝沢人が過去から使用して来た言語である。とにかく、一つ一つの言語が、生活全般を支え、生活を向上させて来たのだから、もっともっと保存に努力すべきであると思う。現在日本において使用されている言語の種類が非常に多いが、それを辨(わきま)え、更に数カ国の国語を修得している人さえある。共通語は共通語として普及させ、地方の言語をも出来るだけ存続させたいものである。大釜部落の旧家に屋号“善四郎ど”がある。そこに長らく東京で生活され、しっかり東京弁が板についたのであるが、感心なことに、村民と他地方の人々との話合を即座に転換しても、わだかまりがないことである。

現在は教育の普及と交通機関の発達によって、他地域との交流が安易になり、逐次共通語化して来ている。今まで郷土の民衆の魂を育てて来た言語は、年と共に消え、やがて絶滅しようとしている。当時の民衆の心を知る上にかかすことの出来ない言語を知るだけ記録して昔を偲ぶことにする。とはいっても滝沢村民の豊かな感情を育ててくれた地方語をどこまでも残したいものである。更に村民はこれを使用し、国内はもちろん、外国語をも話せる視野の広い人間になることを希望するのである。

言語の違いは、地勢の複雑さ、行政区域の相違等が原因していると思うが、道路や交通機関の発達していない当時としては閉鎖的であった。

村内における言語を整理すると人間・動物・植物はさることながら、血縁関係・上下関係・感情の語彙(い)が多いように見受ける。即ち、祖父をあま・あまぁ・ず・ずちゃ・ずな・ずさま・ずこ・ずっこ・ずけ・ずっけ・ずっしゅ・ずっしゅう、祖母を、ば、ばぁ・おば・おばちゃ・おんばちゃ・ばちゃ・ばっちゃ・ばさま・ばけ・ばこ・うばこ・ばっけ・ばっこ・ばっしゅ・ばっしゅう、父をあや・あぁや・おど・おどちゃ・おやず・じゃ・ちゃ・ちゃす・とど・とっちゃ・ちゃさま、母をあっぱ・あっぱぁ・おかぁ・おがぁ・おがちゃ・かが・かがぁ・じゃじゃ、伯叔父をおず・おんちゃ・おんちゃこ・おんちゃま、伯叔母をうばさ・おばさ・んばさ・おばちゃ・うばちゃん、長兄をあに・あにき・あぬ・あんに・おやがだ・えな・えむすこ・もりぇむすこ、長姉をあね・あねこ・えむすめ・もりぇむすめ、次男以下の男子をば、区別なく、おず・おずきれ・おずこ、幼少の者をば、ぼず・ぼずこ、長姉以外の女子は、びた・びった等、男女を問わず歩くことの出来ない乳幼児は、あがびき・あがびっき・がぎ・がんつくれがぎ・あがぼ・ぼこ・ぼっこ・おぼこ等となっている。父母・伯叔父母・長兄・長姉の称呼にはひどい語彙が見当らないが、祖父母、特に長兄姉以下は目立って卑称が甚しいようである。また居候・厄介者をば「しぃやみすおんず」等といっている。

家庭内における婦女(前者)と男性及び長上(後者)間の会話について例をあげると、行くは、えってくるます・えぐ。行かないは、えがねぇます・えがねぇ。行きませんかは、えがねぇすか・えがねぇが。行ってくださいは、えってくねぇ・えげ。行きなさいは、えってぐじぇ・えげ。そうだは、そだます・そだ。そうではないは、そでぇねぇます・そでぇねぇ。こうしなさいは、こやすてごじぇ・こしぇ。食べなさいは、くてくねぇ・け。どいてくださいは、そちゃよげでくねぇ・そちゃよげろ等で封建的で夫唱婦随が昭和の今日も言語に残存している。

変っていると思われる語彙には、次のようなものがある。おべでけずがれ・からしぇずねぇ・ぐずらめがす・けなぐさむ・ごだぐまげる・こっかぐすます・さっぱぐりん・さりぇかまねぇ・しぃつりしぃっぱる・しょすおめす・しょっぱだり・しゃにむり・じょじょどへ・すちゃくちゃなぐす・ずへっとまげる・ずるるべったり・せっちょはぐ・だますこかげる・だんこあしぇる・ちょこらめがす・ちょじゃぐす・ちょけぇかげる・ちょっぺこぐ・つずきほじぇる・でこぼしゃこぼ・てすりこっぺぇ・てっぽまげる・てぶりはずがん・てんじょらふぐ・とっぱずれる・どぶすてけずがる・とぽでぇずもねぇ・なぎつめたでる・ならすぱだげ・なんぼげぇりも・はなあがしぇる・はなしぃっかげる・ぶずまげる・ぶっくらしぇる・ほでぇくてぇねぇ・まじぇこじぇ・まなぐぁめる・みるもみたぐねぇ・むすげらがす・むためがす・むほたがり・めぇちゃがり・めくずらめたでる・めのぎたでる・やっとごすっとご・わげつわがらねぇ等である。

語彙の特徴をあげてみると、「し」を「す」、「ち」を「つ」と発音している厨川通りのことばは、正しく東北地方の共通である「ずうずう弁」の中に入っている。濁音・鼻音の多いこと、また名詞の下に「こ」を添えていることも厨川通りの共通である。

か行・さ行・た行等の音で始まる名詞は、大抵そのままで発音されるが、語尾がこれらで結ばれる場合は多く濁音で発音されている。

混用されているものには「う」と「ん」、「お」と「ん」、「い」と「え」、「ゆ」と「え」、「し」と「ひ」、「ふ」と「ひ」等数えきれぬほどある。また「あ」を「いぇ」、「ない」を「ねぇ」、「らい」を「れぇ」、「は」を「ふぁ」、「へ」を「ふぇ」、「かい」を「かゆ」と「きぇ」、「へ(え)」をさ等といっている。

「そだます」(そうであります)のように省略があるかと思えば、感情の激したときや、複雑なことになると「みるもみたぐねぇ」とか「わげつわがらねぇ」等のように語彙を増してもいる。

また、語いを強めるために動詞に「き」や「ふ」、または「ぶ」を添えているし、長上、大きすぎたり、びっくりしたり、開きがありすぎたり、非常にきらいな場合等は「ん」を添えている。

第十五節の言語は、主として明治・大正・昭和時代、厨川通りに使用されたものであって、いわゆる学問上の分類、その本質や意義を究明したものではない。至って常識的で、これらの中には、方言があり、秘語があり、転語があり、古語があり、共通語も入り交っているのである。

第十六節 説話

説話は、焚火あるいは炬燵を囲んで、子供らの情操陶冶の唯一の糧として、祖先が長い間口から口へ伝えたことを祖父母からきかされ、あるときは喜び、あるときは悲しみ、あるときは怒り、あるときは慕い、あるときはユーモアを交え、あるときは諷刺に富んだ結晶を聞かされたものである。こんにち図書の氾濫にテレビの聴取、話合を持つ時間の不足をしているとき、やがて失われ行く本村の説話を『岩手郡誌』と大坊直治氏の記録から集録することとした。

第十七節 藩政時代の農民生活

一 家庭生活

近世の人々の家庭生活は、すべて古い伝統的な家族制度と、殿様の支配という二重の枠の中におかれていた。外枠が殿様支配であり、内枠が家族制度であった。そこには個人の自由というものはまず認められなかった。内枠の家風を破る者は勘当され、外枠の藩風を破るものは刑法に問われた。その中間に村落共同体の(村八分という)枠があり、ある意味では近世の個人はいろいろな政治的・社会的枠でがんじがらめになっていたということができる。近世の南部藩の諸士中にはかなり精神異常で断絶になる者が多かったが、それは、一つにはあまり多くの枠のためにノイローゼになったためではないかと思われるが、農民の場合よりも遥かに枠が少ないのに、このような状態であったから、農民は推して知るべしである。しかし、政治をする者にとっては、このように多くの枠があることはやりやすいのであった。

幕末に鋭い藩政批判をした『夢中翁嘉言』に、農民生活の窮乏を次のように論じている。

「扨(さて)百姓の暮し向の仕打は哀れなものである。先ず身には御覧の通り、布の薄き風の透通るのを着て、それも四枚も五枚も重ねて着るのでなく、高が三枚位である。

米を一年中稼いで取るけれども、これは我が作った物の内で一番値段高きもの故、これをば食わずに売って御役銭をかけたり、諸雑用にしたり、我れは値段の安い粟稗の類ばかり食うて、肴は十日に一度位、一ケ月に三度の外食わず、それも高値故、鯡(にしん)や塩鱒干鰯ならでは食わず、それも市日に町から買って来て、只一食食ったばかり、あとは二十七・八日は精進暮しの干菜汁に漬物ばかりで食っている。

所により、米は一粒も食わず、只粟と稗ばかり飯に焚いて食っている。我々が食ってみると渋くて一膳も食われたものではない。誠に咽の通らぬ様なもので御座りまする。これも三百六十日、そればかり食うて居りまする。正月の餅とては粟ばかり一応に搗て食うている所が多いものじゃ。

又福岡在の姉帯村の入り在ならびに八戸領の小山田村、冬部村すべてこの辺では、栗・稗をも食わず、蕪を根も葉も共に粥に煮て、そればかり日に三度三百六十日食うている。

米の酒は市日に町へ行った時でなければ買って飲む事はない。市日へ行かぬものは三百六十日米の酒を飲む事能わず。あの辺の酒というはくぬぎの実や、しだみという楢の木の実を酒に作って飲む、わたし共が飲んで見るに、渋酸くて飲まれぬ程の酒ばかり飲んで居まする。

扨又百姓共は何れの百姓共も惣体夜に寝る時は、夜着を着る事は御座りませぬ。夜衾(よぶすま)というて、平生着る所の布の長い着物の切れて着る事が出来ぬ程の着物を、二枚も合せて綴りて、之を夜の物として、布団は勿論敷くものでない。冬は藁を敷いた上に莚か蓙を敷いて木枕をしこれへごろりと寝ている。わたし共なら、この様にしてねてみたら、寒くて仲々寝られたものではない。

夜は深更迄起きていて、女は糸をおみ、男は履を作る。朝はいつも鶏鳴に起きて朝仕事をし、朝飯過れば、雨の降る日も、風の吹く日も、厳冬の寒き日も、三伏の暑き日も、濡れけら着て、濡れわらじで、日がな一日雨露雪霜炎天に焦され、伝言・公事を勤るには夜過しにも遣わされ、家居と申せば、誠に見苦しい藁や萱苫屋の浅間しいいぶせき家に住んで居て、血の汗や玉の汗を流し、爪の根から血を流して、あらゆる艱苦して努めて働いて、その働きで御年貢御役銭を上納している」

とにかく封建治下の農民は、表に農民を国の宝などと煽りながら、裏にこれを虫螻(むしけら)と同一視していたかに見える武家の厳格なる束縛のために手も足も出ず、実に悲惨な作業機械に堕(だ)してしまっていたのである。

太田村誌は「時計のない時代である。床の中で温まるひまなく一番鶏が鳴く。二番鶏だ。それっと床をけってその日の仕事につかねばならなかった。田畑に出るか、そうでなければ、草刈が彼らの仕事である。当時の草刈場は、雫石川対岸の厨川の野原を主とし、なかには岩手山麓の御神坂野・大畑野・鞍掛野・網輪野・もっこ森・大野あたりまで出かけた。二三頭の馬の背にうずたかく草を積んで帰るのは、実に夜の八時か九時ごろであった。田畑に働くときは、日の出る前から日の入って鍬の先がわからなくなるまで、根限り、精限り、生活のために否上納のために働いた。

このような生活を強いられておりながら、その上、武士階級の前には、御無理御尤(ごもっとも)で、一切頭が上がらなかった。時の農民とて虫ではない。人間である以上、この不公平な不合理な階級制度を意識していたに違いない。この不満の爆発に常に彼らの生命を脅すのである。かくして、一切が隠忍の生活であり、屈従の生涯に終始せざるを得なかった。

しかも課せられた上納は、身を切っても納めねばならなかった。領主の苛斂誅求の前に、農民を根こそぎ打ちくだく凶作の前に、彼らは他地方に屡々行われた子女売買はしなかったようであるが、産児制限は、上からの厳しい禁令があったのにもかかわらず、公然の秘密として行われていた。限られた生産力において、過剰の人口が如何に家庭生活を脅すかは最大の痛恨事であった。

しかし、子の出生は一定期間労働力の減少であり、経費の増大であっても、家の存続上養育せざるを得ず、そこに近世最大の悪徳といわれる産児制限の必然と限界があった。」

従来、男女の社会的地位には大きな差があった。それは武家社会の生んだ特産物で、いざ鎌倉的非常時的意識は、その生活観、社会観を特異なものとし、准戦時体制的心構えを常態とし、それを家内に外部に強調することによって特権的地位を濫用し、亭主関白を作る最大の要因となった。それは女子や家族を絶対命令下におく方法であり、論理となった。男は常に家を代表し、一旦緩急あれば君に殉ずる覚悟を必要とし、女子は家庭にいて男子の公的活動が行われやすいように努めることが必要となってきた。このころから男子の仕事が本筋であり、公的であるとみられるようになり、女の仕事は内的であり、私的なものとされた。女子の活動は家庭の私事に限られることになり、男子が対社会的に活動するようになり、ここにも一つの大きなギャップを生ずるようになった。社会的活動の広さ、交渉面の差異が男女の生活経験の差を大きくし、社会における階級制度の差と共に男女の社会的地位に大きな差を生ずることになった。

この結果は男女の生活にいろいろな差を生じた。その端的な差は言語の上に現れた。階級的な言語の外に男女別の言語差の現れたことは封建社会が長く続いたための所産であった。

話すことばと書く言葉が、それぞれ違うということは何も日本語に限ったことではないが、男女・身分によって話す語と書く話にそれぞれ甚しい差異のあることは日本語を最大とする。それは方言の差どころではない。階級的な語の差は敬語が多いこと以上に、軽蔑する語をより以上にもっているところに問題がある。この複雑さが結局「物いわぬ農民」をつくったのである。

農民間では士族階級ほどではないにしても「しぃびど」の座が厳然として区別され、家庭内における婦女と男性及び長上間の会話に端的に現れている。(前第十五節言語参照)

二 嫁の立場

江戸時代前期の有名な儒者であり教育者であった貝原益軒の『女大学』の中に良妻賢母として、

一、夫を天と仰いで敬順であれ。

二、舅・姑には実の父母にもまして忠実に仕えよ。

三、夫にもし不義があれば色をやわらげへりくだって諫めよ。

四、その身をかたくつつしめ。

五、その家をよく保て。

六、若きときは他の男性に近づくな。

七、わが里の方に厚くするな。

と、以上のことがらを家族制度の重要な柱とし、このように積極的に教育すべきであるとしてある。

これは男子中心の封建制度を維持するためで、婦人には対外的に名前さえもなかった。すなわち、文久三年(1863年)の天昌寺の切支丹宗門御改帳によると、岩手郡滝沢村六右エ門女房、また本誓寺の同帳にも小左エ門女房となっていて名前がない。この思想が明治になっても少しも改められていない。否、現在でも、この流れが統いていて、久右エ門どの「かが」とか、作右エ門かまどの「あねこ」といって、戸籍上の名前が使用されていないのが普通である。

農民詩史研究家の松永伍一氏は『民衆のこころ』の中で、『私は静岡県の山中のある素封家で一通の詫び証文を発見した。嫁の不届きを証文の形にして、両方の親や関係者がそれに署名捺印したものであるが、それには凡そつぎのように書かれていた。

私は御父上さまならびに夫に対して重ねがさね不行届きをいたし、近所・親類からも説諭されまして実家にもどりましたが、実家の方でもまわりからきびしく説諭され、私の気ままに思いあたりました。そこで、も一度心を入れかえ、嫁の座にもどらせていただきたく嘆願いたします。もし万一不行届がありましたら実家に突きもどされましても絶対にうらみなどいたしません。

明治二十三年の出来事である。この嫁臼井さわという女が、どういう悪事をしたかは不明である。しかし、もし彼女が男であったらこういう立場に追いこまれることはなかったであろう。このさわ女は事実を訴えることが許されず、外からおしつけられた書式に従って黙って忍んだのである。「石で袴を縫え」と命ぜられないにしろ、嫁なるが故に黙って耐えねばならぬことは余りにもひどすぎた。「嫁いびり歌」として知られる津軽の「弥三郎節」にもこのことがうかがわれる。

弥三郎の妻は、夜草朝草刈りも欠したことがないのに、姑の気に入らない。髪油さえつけずに辛抱し、指が血をふくまで仕事に精を出してもやはり気に入られない。その上三度の食事さえ与えないことがあるというから「ここの親達ァみな鬼だ」とうたうのも無理はない。「湿りうたねで籾つかせ、たらす涙で籾ァつけだ」というぎりぎりの忍耐のあと「泣きの姿で暇もらた」のである。』

結婚の形式は盛大でも、親と親との話合いで決めた相手と一緒になり、生家からは出もどりは禁物だとクサビを打ちこまれ、婚家先からは労働力が増えたからといっても、決してあまやかしてはくれない。無理難題をおしつけられても、我慢が出来ないと一人前の嫁とは認められなかった。女の美徳は家や外見を重んじ、自分を犠牲にすることで、嫁はまさしく奴隷であった。

一年の暮れの「きるめぇ」の賞与はあっても、また結婚時沢山持参した物がなくなると、自分自身の身仕度や、子供の分はいきおい実家から補ってもらうより外に道はなかった。まして「きるめぇ」の少ない処の嫁にいたっては、実家に依頼するわけにもいかず、どんなに苦労したか、実に悲惨そのものであった。

忍耐して勤めあげた嫁は、やがてカガになる。カガはへら持ちともいい、米櫃を一人で保管し、それを誰にもゆだねなかった。さらに濁酒をも造って管理し、如何に主人であっても、はれ食以外は自由に飲むことは出来なかった。それほどカガの権力が強かったので「カガ天下」なる言語が生れたものと思われる。

カガの座を譲った隠居はカガ時代と違い、蓄積のある者は別として、貯えのない者は、針仕事の糸代にも困り、孫が訪問しても飴を買ってやる金もない。従って臍繰金を常に貯えるよう心掛けなければならなかった。

嫁がカガになったからといって、前の仕返しの意味で虐待はしなかった。それは曲り家の構造の処で説いたように、日当りのよい「シタデイ」に起居させて大切にし、姥すて山の昔話はあったが、子返しの嬰児殺しはしても、親殺しはしなかった。子返しは貢租に苦しめられ、止むを得ずとらねばならないことを次の産児制限の項で述べる事にする。多くのカガは、表面は従順で、自分のないあなたまかせの労働者であった。しかし、母として、主婦としては強い一面があったことを見落されなかった。

ここで「お歯黒」についてふれておきたい。

お歯黒は南洋から伝来したといわれ、既婚者であることを示し、江戸時代になってから一般の婦女が用いていた。私の祖母も時々そめたのであるが、みょうな香りのする小さな鉄の壷をいろりの角においてあるのをおぼえている。お歯黒の作り方は鉄の壷の中に殻のついたソバと水を入れて煮立てた後さまし、米糀を加えて醗酵させ、これを「カネ」と称した。「フシ」と称する寄生虫のコブを粉にしたものと、前記のカネをまぜて筆で歯をそめたのである。フシは後代になると袋人の売品を使用した。

今日では男女同権となり、男子と同様選挙権・被選挙権があるし、民主主義の人権尊重の世の中になったのであるが、明治の末期までは、封建的な世相がぬけきれなかった。

現在ある農家では、田は主人、野菜等は息子夫婦と分離して各々の経営を合理的にし、またある農家では、主人が農業に専念し、息子を公務員とか、会社、あるいは工場に勤務させ、嫁はいわゆる「手マドリ」で小遣銭にことかかさず、老人は少額ながらも、年金を唯一の頼りにしているので、不満はあるにしても、封建時代とは隔世の感がある。ところが、近年生活にゆとりが出来、レジャーブームの波にのり、農業の転換期も手伝い、これらのためか、家庭内に暖かい心の解けあいが見られないようになってきている。

三 産児制限

滝沢村の戸数と氏を中心とする村落構造の処でふれたが項を改めて記述をすることにした。

『盛岡市通史』に下記の一文がある。

「百姓は天下の根本也、一年の入用作食(作は生産費、食は生活費)をつもらせ、其余を年貢に収むべし、百姓は財の余らぬように不足なきように治むる事道なり、と徳川家康が農民政策の基本をたて、これが二百七十年間一貫した。南部藩など最も忠実にこの政策を実施した。このために百姓は生活剰余のない生活を強要されたのである。したがってこの社会では、生産剰余を蓄積し、企業の拡大再生産に投資する資本をもつことができなかった。一カ年間の作食費を除いた残りはすべて税であるから“農は納也”と称せられるようになった。その納税額は生産高の五割であったから“五公五民”の税率といわれ“五割五割とられた”といえば巨大な搾取を意味するようになった。」

五割の税、これはおそらく近世における世界最高の税率である。これによって戦国時代の国民総動員の人数を平時にも常設することが出来たのである。この巨大な常備軍によって二百七十年間の近世社会を無戦争で抑えることができたとすれば五割の税は必ずしも高くはない。それは世界のどこの封建社会にもなかったすばらしい業績であるという人もある。

しかしそのために民政は完全にゼロに近いものとなり、民衆は何か陳情書を出す時は「恐れながら御慈悲の御憐愍を以って懇願奉り候」と、最大級の歎願書を出しているが、徳川時代ほど無慈悲な、憐愍のない民衆不在の政治はなかった。南部藩にほほとんど「宗門帳」が残っていない。僅かに野田代官所に、その管下の宗門帳が裏返しされ、外の記録に利用されていることをもっても、その政治の民衆無視が理解される。

人々は生産物の半分を納税し、残ったもので来年の生産期まで喰いつながなければならないから、農閑期になると、残った食糧に合せて、できるだけ腹のへらない工夫ばかりしなければならなかったから、自然他からはせっこきに見えた。誰も好んでなまけている訳ではなかった。収入ある仕事さえあるなら一生懸命働いたのである。しかしそれがないから腹のすくようなことは極力避けなければならなかった。ここでは食物を要求することは最大の悪であった。したがって子供の悪しざまを罵るのに「この餓鬼……」とよんでいた。

このような社会では子供を一人ふやすことは社会悪で軽蔑すべきことであった。『夢中翁嘉言』に山岸村の隣人が、間引をしかねて育てることとした主婦を隣人が、軽蔑し合っている様を歎じているが、社会の風潮もここまで下って来ていた。

二百七十年間戦争を起さなかった功績は認めるとしても、そのために何百万人という無惨な産児制限を行わざるを得ない非情をどうしたらよいのだろうか、人々の生活は、誰かが死ななければ新しい子を育てることができないという社会を、支配階級はどう見ていたろうか。しかもその新しい子の入る蛸壷もすでにきめられていて勝手に選択ができないということを誰が不合理と思ったろうか。

後述は森博士の『岩手を作る人々』によった。

食を作って、食を得ず、生を得て、生を育て得なかった農民は、収入の増加によってこれを克服することが出来ず、支出の節約によっても切抜けることが出来ず、遂に家族数を制約せざるを得なくなった。彼等は最後の手段として産児制限を行なわざるを得ない運命に落入った。

二戸の鳥海村は、安永三年(1774年)に戸数二百十一軒、人数一千二百五十五人であったものが、九十六年後の明治四年には戸数百九十九軒で十二軒減り、人口一千二百五十七人でわずかに二人増加しただけである。

何故このように停滞したのだろうか。色々調べてみると、安永三年には田高四十九貫八百十八文、畑高三十一貫九百四十二文が、明治三年には田代が五十一貫九百七十三文で二貫百五十五文、耕地にして一町七反余増加しただけであり、畑では三十一貫七百十四文で逆に二百二十八文の減少を見ている。このように生産力が停滞しているのだから人口の増加しようがないのである。

明治三年(1870年)の和賀郡十二ケ村の戸籍帳を見ると、耕地一町五反以上の経営者の家族は平均五人前後である。一町歩以上では五人半前後、五反以上では五人弱となっていて家族数が経営規模と比例している。これは家族数によって経営親横が定まるのではなくて、経営規模によって家族数が定められたのである。だからこの法則を無視して殖える人口は「海に塩買にやられ」たり、天国に「御返し」されたり、地の神に「置かれ」たりして、現実に生を得た者は奇数番だったり、偶数番だったりした。生産力が固定しているから人間の方を修正したのである。靴が小さくて入らないから足を削ったのである。

しかし、経営規模に対する適応は農民がこっそりやったのではない。藩が公然と法律で公記したのだ。仙台藩の『郷中法令』に、

一、百姓の次男から末子までの子供で、まだ耕地をもっておらず、三十歳未満の者は嫁を貰ってはならない。

一、寛永年中の高と人数との割合から見ると、近頃は百姓人数が倍加している。これでは十年や十五・六年たったなら飯米に不足する農家が増加するだろう。人間の人数が猥りに倍加することは禽獣の子供が増加すると同様だ。これでは大勢の人数が餓死することになる。たとえ成長の者が助けるとはいえ、結局、成人の者も殺さなければならないことになるから、むしろ赤子を殺さなければならない。と命じている。特に妊婦がはしかにかかっている場合や、生れた子供がはしかにかかっている場合は制限すべきことを命じ、出来るだけ出生数を制限しようというのが、二百年前の事であった。

生きとし生ける者の産みの悩みがこれ程まで物質的なものであることは、閉ざされた社会において初めて痛感したことである。あまりに物質的であるために精神的なものの生長する余地がなかったのである。

「間引」をするということは、もともと背に替えられなくてやったことである。誰も好んでやったことではない。しかし、これが公然と認められ、習い性となり、社会一般の通念になると、今度は「間引」をしないで、家族に五人、六人と子供があると「合壁四隣の者、これを怪しみ謗(そし)る」ようになった。例外が原則になった。こうなると充分に子を育てる資力のある者でも、「間引」をしなければ世間態が悪いということになる。充分に育てる力をもっている者迄間引をするということは一般化した社会慣習の機械的な模倣であり、本質の忘却である。

宝暦(1751-64年)以後になると、間引の陋習は蕩々として蔓延した。これに大飢饉も伴って農村人口は全くその発展力を失ってしまった。反対に武士人口は五割の租税に恵まれて次第に増加していった。盛岡城下の武士は元禄の初めから天保の中頃迄百五十年の間に五割増加した。今や岩手の人間は完全に二つの階級に分裂した。その一つは生きるためにのみ働かなければならない階級であり、他の一つは有閑的な階級である。生きるためにのみ働くということは、およそ無意味であるが、生を浪費すること以外に能のない有閑ほど有害なものはない。

食うや食わずに働いて、産む子も育てず貢物して、有閑階級を殖やしていった。有閑階級が殖えるともっと租税を沢山収めなければならない。租税を増すのには働く階級が増加しなければならない。ところが働く階級は日に衰頽するのでは処置なしだ。

そこで仙台、秋田、中村、二本松、新庄、白河等の各藩は赤子養育に色々手を尽して働く階級の増加に努めたが、南部藩は一向行なわない。人口の減少率が一番強いのに何等の手を打っていない。宝暦の頃に紫波郡見前村の百姓が三つ子を生んだというので、銭五貫文を褒美に与えたことがあるが、これは人口政策というよりは珍しいからで、大名的好奇心によるものだ。

そこで南部藩の人口制限は停止するところを知らず、遂に下級の武士にまで蔓延した。有閑の裾に火がついた。然し藩は泰然自若として何等の動きを見なかった。

「去る十四日の夜、中の橋に於て子供が徒らして、橋の上から落ち怪我いたし候段御聞に達し候。十五歳以下の子供、がんぜこれなく、怪我致し候程の徒もこれ有るべく候間、此の以後共に怪我抔(なんど)致し候者これなきように申し付くべし。尤も往来の者共も見当り次第差し抑るように致すべく候、畢竟親々(ひっきょうおやおや)の者共悲しみの程御前に於て御察しになり、此度仰せ出られ候間、此処よくよく申し付くべく候」という布達が元文二年(1737年)に出ている。一寸今の児童福祉法のようなものである。が、それはいい。しかし、これ程の感覚があるならば、何故産児制限に対する保護政策が行われなかったのだろうか。本質が忘却されている。

社会生活の根本に対する政治ではなくて、枝葉末節に対する細かな末梢政治に堕してしまった。新しい発展的な生活は全く拘束され、古い因習的なもののみが尊重され、根幹におかれるようになった。各人は庭木一本さえ自由に処分することが出来なくなったのである。

以上のように、徳川時代において、「間引」「子返し」と称せられる悪風が全国的に行われていたが、岩手県地方はとくに甚しかったようである。東磐井郡の大儒芦東山は『五・六十年前迄、御百姓共子供を生育するのに、一夫一婦で男女五・六人も七・八人も生育したのであるが、近年は一・二人のみで「戻す」「返す」等と申している』、また佐藤信淵は『経済要録』に「出羽奥羽の両国ばかりで赤子を殺すこと年々六・七万人を下らず、然れども、これを驚察して罵しる者の有ることを聞かず」といい、旧藩時代の甚しさを窮知することが出来る。小田島理平治氏は、下閉伊の某村に首の捻れた人があったが、その人は一度殺す為に首を捻ったが死なずに息をしていたので、そんならといって生かしたものだといったが、間引の生きた実例であるとしていた。又、子供が余り多くて、これ以上欲しくないときには女ならばおとめ、おさめ、末子、男ならば末吉、留吉等と名づけ、その後の子供を制限した。明治初年頃までは多産系の家から嫁を貰わない風さえあった。本村に於ても雫石川や北上川に、いわゆる「ツトコ」に入れるか「コモ」にくるんで流したときいている。

『岩手の明治百年』の中の記述からようすを探ってみよう。

本県の貧しい農民の間には“口べらし”のためのエイ児殺しや堕胎が“子返し”と祢して盛んに行われていた。この悪習を絶滅するため、明治三年に開かれた三陸会議は「育子法」を制定した。

本県全域は冷温、長雨、早霜などの気候不順から農作物は育たず、度々凶作に見舞われ、貧しい農民は生れでた子全部を養えないため、「子授けの神様にお返し申せ」と間引き殺しをしていた。多くの場合は産婆がその場で絞め殺して川に流しすてた。盛岡市のある古老は「中津川の上の橋の下が浅瀬になっていて、タワラやムシロがよくひっかかっていることがあった。この中にはカジカが隠れているので、とろうとしてムシロをひっくり返してみると“子返し”の赤ん坊がでてきてびっくりしたことが度々あった」と話している。これは明治十三年ごろの話である。

明治三年の秋、新政府から東北地方の民情を視察に来た渡辺大函、加藤大佑の二人の役人は、当時なお三陸地方に盛んな“子返し”の風習に驚き「親が子を思い、子が親に孝行するのが人の道であり、いくら貧乏とはいえ、子を間引き殺すのは許されぬ。困ったときは、お互いに助け合うべきだ」ととなえ、これに基づいて三陸会議での「育子法」制定となったのである。

育子法の実施要綱である規則は

(1) 貧富の差により村民を上・中・下民の三階級に分け、十五歳以上の戸主(当時は早婚の風潮だったから十五歳で子供をもつ可能性が十分に考えられた)は、上民は一日三文、中民は二文、下民は一文ずつを積んでおく。

(2) 妊娠したら村長に必ず届け出る。

(3) 下民の家庭に子供が生まれたら直ちに金二分を支給し、三歳になるまで毎月一分ずつ与える。上民と中民は生業のあるものだから、中民は五ヶ年間、上民は十ヶ年間貯金して利子をふやしてから支給する。

(4) 積み銭は毎月みそかに村長が集め、支払い銭のあとの残金は官に納めて利子をふやす、など六ヶ条からなっていた。

この育子基金には、積み銭の外に、渡辺・加藤の政治役人をはじめ各県の多数の高官が献金した。処がこの運営について盛岡県が計算してみたところ、明治四年には九千二百二十両の掛け金を集めて、その年の出生児に六千九百三十両を支払い、残金二千二百九十両を預金して年間二百七十両の利息がついた。翌年の掛け金を合わせると一万千七百八十四両になるが、前年度出生児に六千九百三十両支払い、更にその年の出生児に六千九百三十両を渡すと差引二千七十両の不足となり、向こう五年間では膨大な赤字になることがわかった。このため各県ともに実際に実行した処はなかったようだ。しかし森嘉兵衛氏は「これは産児育成に必要な経済的負担を多人数に分散して負担させるもので、近代の保険制度のさきがけをなす進歩的な考えで敬意を表するに価する。又各高官が寄付で基金を作り福祉政策を行おうとしたのは注目される」といっている。

満洲事変以来、太平洋戦争中、現役はもちろんのこと、予備役まで応召され、若者は男女をとわず軍需工場へ動員等、国内はあげて戦争大勢で人間が不足となり、「生めよ殖やせよ」と奨励、家に子なきを恥とする有様であったが、戦争中はもちろんのこと、戦後も家庭経済が悪くなり、妊婦の栄養などから、暗に避妊をするようになった。その後、昭和三十七年、沢内村が乳児の国保十割給付に踏み切り、全国初の乳児死亡率ゼロという金字塔を建てて復活した。そして、これを契機に県費補助で全県的に乳児の国保十割給付が制度化され、本県の乳児死亡率は急激に減少した。本村の乳児死亡率については、第九編、第七章、第六節に詳細述べてあるごとく、昭和四十二年には出生児百八十四人、同四十六年にも百八十人と出生児の多い中の死亡ゼロを記録した。

だが、大牟羅良氏はいう。「今、本県の農山村では、貧困と戦後の家族計画の風潮から人工流産が大流行で、中絶率は全国第五位である」と。明治時代絶滅したはずの“子返し”の悪習は、胎児を闇から闇に葬る“中絶”の名で横行していることを強く指摘している。

四 医療と病気

―『九戸地方史』(南部藩時代において)より抜粋―

日常生活に最も不安であり苦痛であったのは病気であり、生死である。病気に対しては一般に神罰・仏罰・霊罰的に考えていた。病気になることは神仏の崇(たた)り、霊魂の崇り、物の怪(け)の崇りと考えていた。従って、その療法も祈祷的であり、マジック的であった。神仏に対する信仰は精神的なものというよりは病気に対する医師的信仰のものが多かった。村にはいたこ・修験が加治祈祷を業とし、大体一村に一人はいたから、今のような無医村的なものは少なかった。しかし、これらの修験・いたこが実際にどの程度治療に効果を示したかは問題であった。ことに流行病、御役と称して人間一度はかならず羅る病気、たとえばはしか等では祈祷がよく行われた。しかし、次第に衛生思想も発達し、人間として禁ずべきこと、食禁のようなものも注意するようになった。盛岡の商人田頭伊兵衛の『永覚帳』の文久二年(1862年)のところに、「はしか」患者について

〇禁忌すべきもの

けがれ不浄、風子あたる、房子(百日余もいむべし)、身をひやす(暑気人気のとうるようにすべし)、湿気ある所、腹立心配、夜ぶかし、灸治、遠方重行、入湯日代(かるき人二十一日過ればよし)。

〇食事してあしきもの

冷もの、生もの、五辛(ねぎ、にら、くさきもの、からきもの)、菓もの(桃、なし、びわ、ぶどうのるい)、酢酒、はちみつ、砂糖類、あぶらあげ、めんるい、いりたるもの、きのこ、竹の子類、しつとき、しんこ、餅の類、ちさ、せう、しんきく、わらび、きうり、なすとなす、玉子、魚鳥、貝類、塩辛きもの、青くなきもの、こんにゃく、塩魚、ほうれん草、奈良漬の類、ぬか味噌漬の類

すべて飽食はよろしからず、もし毒者おろそかにして痳疹の毒残る時は秋にいたりて痢病を発し、さればおふぐ者治しかたし、これを痳疹痢という、呉々も恐れ慎むべし。

〇食してよろしきもの

黒豆、赤小豆、やきふ、くわい、はすの根、いんげん豆、人参、長芋、つくね芋、大根、干瓢、ふき、ゆり、白うり、昆布、わかめ、葛の粉、ぜんまい、水飴、きんかん、九羊母、みそ。

〇収痙て後食してさわりなきもの

豆腐、さより、さば、草もち、ぎす、かなかしら、かれい、ふな。

〇避疹法痳疹をのがるる仕方なり

蒼木、川葛、細辛、乳香、陸具香。

上等分粉末にして火に焦して嗅ハわつらはず、しけてもかるし。

〇三豆湯の伝

この薬を服用しておれば、すべての流行病にかゝる事なし。わけても痳疹の流行の時は毎日三度宛用れば、多くはのがれるし、かかっても軽くてすむ。よく利く薬だと人はいう。

赤小豆一合、小つぶにして色のこいのを用る。黒大豆一合、薬豆一合、甘草五分、あま過ぎた時はこの草を減じてもよし。

但し袋に入れて煎じべし。

右水一升五合入、一升に煎じ、二番水一升入れて九合にせんじて用い、又かすは塩を加えて食してよし。

これらの養法の医学的根拠はともかく、流行病は莫然とではあるが、ある周期をもってやってくるのではないか。それは単に呪や祈祷だけでは治らない。薬を用い、食事に注意しなければならないという考え方が擡頭しつゝあった。田頭伊兵衛は井筒屋財閥の総師としても当時圧倒的な財力をもっていた善助の支配人であり、多くの使用人を使っていたので、流行病にも特に注意を払っていたと思われる。九戸の野田の碩学小田為綱も食合せについて次のように記している。

〇食物食合せてはならないもの

田にしと、うどは大毒、こしょうとあかざも大毒、松竹となま米は即死、猪と卵は癩病、ふぐの魚とほうのきうるおい喰合すれば死す、ふなとさとうも死す、たにしと梅は即死、はしかにほやは癩病、懐胎の女にかにを食わせれば三つ口の子生れる。懐胎の女に油揚とからしを食合せると子が水となる。

上の通りであるから決して用いてはならない。

今見るとどうかと思うものばかり多いが、当時の碩学といわれた小田為綱にして、何の疑もなく日記に留めていることからみても、当時の食物衛生、栄養に対する知識の低さを感ぜざるを得ない。

宮古町の薬屋の若狭屋半蔵から岩泉町の中村彦七に宛てた三月八日付の手紙の一節に「御地同様当方も誠に凌ぎ兼ねる程の寒さがあり、急に風邪が流行し、私等は一月下旬の頃から相煩い、今もって本服せず困っている。わけても子供らは、「しぇりさぶぎ」にかかり、大に苦しみ誠に困り入る」と流行病に悩む姿をよく伝えている。

『中村文書』の文久二年(1862年)の雑書によると「七月二十四日盆前よりはしか大流行し、老人の話によれば、こんなにあらあら敷き事は今迄聞いた事がなく、よって今日町村とも大磐若様が御廻りになり御祈祷する風説を承っている。これは上方筋から北松前(北海道)迄諸国に大流行の由、第一当所は勿論の事、近村宮古鍬ヶ崎廻りにも流行して病人だらけ、前代未聞であると話合っている」とある。

田頭伊兵衛の『永覚留』にも同年の所に「此度痳疹流行に付、旧記を調べあらましを記す。(中略)慶安元年(1648年)六十年目に流行、元禄四年(1691年)四十二年目流行、此時人多く死す。享保十五年(1730年)三十年目にて流行、宝暦三年(1753年)二十四年目流行、安永五年(1776年)二十四年目流行、享和五年(1805年)二十八年目流行、文化七年(1824年)二十一年目流行、天保六年(1835年)十二年目にて流行、又文久二年(1862年)二十七年目に流行し、人多く死す」といっているが、この流行病は栄養と関係があるらしく、凶作直後には必ずといってよいほど、疫病・風邪・流行病と称するものがはやり、多くの病人、死者を出している。たとえば、宝暦五年(1755年)の大飢饉後、翌五年四月末頃疫病流行して「毎軒一人二人煩わぬはなく、家内残りなく枕を並べて煩うもあり。その様子は常の風引と異なり、全身発熱潤いなく、汗発せずも鼻口が乾き、高熱で前後を忘れる。端午過ぎより日を追うてこれが為に死する者日に幾人か数を知らず、わけて飢人がこれにかゝれば悉く病死した」と記されている。天明四年(1784年)には、三年の大飢饉の為に餓死者を数多出したが、四年四月傷寒流行して、辛うじて飢死を免れた飢人の生命を一瞬にして奪い去った。「悪食の結果として疫病大に流行し、戸毎に患者を見る。諸代官所の調査によれば餓死者は四万八百五十人、病死者は二万三千八百四十八人、明家一万五百四十五軒、他領に立去るもの三千三百三十人」とある。

近世中期以後になると漢法医学が入り、対症療法として薬を用いるようになり、種々の薬品が販売された。越中富山や、近江商人等のもたらす薬が広く利用されるようになったことは、病気療法の一つの革命であった。地方都市には町医があり、御役医もおかれるようになると、さらに薬法が普及するようになった。しかし、薬を用いるということはよくよくの場合で、あまり利用しなかったらしい。

しかし薬用する風を生じてきたのは、産前・産後が最初であったらしい。一般は実母散から始まり、熊の胃の薬品的効果を認め、祈祷師さえ投薬の重要性を認識するようになっているから、いかに当時民間においても草根木皮の中から薬品を採る努力がなされていたかゞ推察する事が出来る。

五 岩手山麓に伝わる民間療法

浦部 勝三氏寄稿

『滝沢村誌』を編纂している福田氏の求めに応じ岩手の民間療法について書くことにした。

明治も遠くなり、民間療法も今の人々からは遠くはなれた存在になりつゝある。記する事柄は滝沢村の老人の方々であれば耳新しいことではなく、ああそうだったといわれることなのである。この村誌をお読み下さる後世の方々の参考にでもなれば幸せである。

医者に十二指腸潰瘍と診断され、頑固な下痢が続き、注意しながら摂取する流動食も一時間後には腸を素通りする水瀉便で、ブドウ糖、ビタミン、リンゲル注射なども水泡。あらゆる手当も効果なく、身体が日ごとに衰弱し、終に足腰もたたなくなり、家族のものは「死を囁くようになった」。何とか助けたいというのは母親の念願であった。相談にこられたので、蓬はすばらしい薬効があるから「蓬を多めに入れて餅を作りよく噛ませて食べさせてごらん」と話したら「やってみます」といって帰る。果して蓬餅が効くかどうか半信半疑だったが、早速実行したら、それまで、他の一切の化学薬品、あるいは注射では効のなかった下痢が一日で止まり、一週間目には、半年も見なかった健康便になり、三ヵ月で快復し九死に一生を得たとよろこばれた。

胆石で、入院中悪化して手術も出来ない状態の患者が、教えられるまま、蓬のエキス一ヵ月服用して治り、医者も驚いたほどである。

微熱が続き、医薬注射ではどうにもならぬものが地龍(みみず)を煎じて治った例もある。

小児の夜啼で困り、病院から病院、小児科医から小児科医とかけまわって、四ヵ月も治らん夜啼が、甘草五瓦、大棗六瓦、小麦二〇瓦煎用で治る。

胆のうの手術後「シャクリ」が出て止まらず、予病併発遂に死亡する。このような病気を民間薬で救った人もいる。

昔は旅立つとき三里に灸をして出かけたものであるが、ひょうそうにすばらしい灸が残っている。病んでいる指の爪の中央上三分の一の所を穴として灸をする。熱さの出るまで灸を続けると不思議に指の痛みがとれて治る。

民間療法は文明開化の今日に於いても脉々として生きている。ただ使用するか否かにかかっている。

以下民間薬、民間療法の重なもののよく使われていたものを記することにする。

〇蓬(きく科)

1 切傷 葉茎とももんで汁をつけると血止めと消毒の効あり。

2 子宮出血 葉一〇瓦を煎じてのむ。

3 痔出血・脱肛 ドクダミとヨモギの葉各五瓦を煎じてのむ。

4 食あたり 生の葉茎ともその汁を絞ってのむ。

5 せき 葉茎を一〇瓦煎じてのむ。

6 下痢 生の葉茎の絞り汁をのむ。しぶり腹にもよい。又よもぎを半分位入れて作った餅もよい。

7 ぜんそく 蓬九瓦、車前草五瓦、甘草五瓦を煎用。

8 胸やけ 蓬の葉の絞り汁盃で一杯のむ。

9 神経痛、リュウマチ 蓬一五瓦、はとむぎ一〇瓦、甘草二瓦煎用

10 蓬のエキス 胆石、腎石、膀胱結石によい。

〇げんのしょうこ(ふうろうそう科)

1 腹痛、脚気、婦人病 三〇瓦煎用。

2 便秘 二〇瓦煮たてゝ火から下し他器にとり冷して湯呑で一杯食前にのむ。

3 下痢止め 二〇瓦煎じて温服する。

4 赤痢 醤油のように濃く煎じて沢山のみ、その煎じ汁を使って腰湯に入り発汗させるとよい。

5 健胃整腸 はぶそうを入れてお茶代りにのむ。

〇きんみずひき(ばら科)竜牙草

1 下痢止め 茎葉二〇瓦煎用する。

2 アミーバー赤痢、赤痢 全草二〇瓦煎用する。

岩手郡でも滝沢村でもよく下痢止めに使用している。

昭和十六年少年義勇隊の教学奉仕隊員として渡満をする。この時別の部隊に配属になった三重県の教学奉仕隊の校長さんがこのアミーバー赤痢で死亡される。その時医者がこの療法をすれば助かったのではないかとさえ思ったことがある。

3 陰部びんらん 根五〇瓦を煎じて何回も洗う。

〇おうばこ(おうばこ科)車前草

1 便秘と下痢が交互にあるとき、葉二〇瓦を煎用する。

2 胃アトニー おうばこ、げんのしょうこ、はぶ草、昆布各五瓦宛を煎用する。

3 かぜひき後ぐずぐずしてはっきりしない時 葉二〇瓦煎用。

4 声が出ない時 葉の絞り汁をうすめて日に五・六回うがいをする。医者でなかなか治らなかったものが十日位で声枯れが治る。

5 便秘 全草一〇瓦、どくだみ一〇瓦煎用する。

6 心臓病 絞り汁を盃二杯宛朝夕二回飲用する。

〇たんぽぽ(きく科)蒲公莫

1 胃腸病一切 根一〇瓦煎用。

2 黄疸、慢性肝炎、肝臓病 根一〇瓦煎用。又は葉と根の全草を一五瓦煎用する。

3 浮腫(むくみ) 根または葉を煎じてのむ。

4 溜飲(黄色い胆汁を吐く苦しい症状の病) 医者ではなかなか治らなかった人が全草を煎じて飲み、且青い葉のある中は生の葉を食べると一年後には全快をする。

〇はこべ(なでしこ科)繁縷

1 母乳不足 全草一五瓦、たんぽぽの根五瓦煎用する。この青汁を飲用するも効果あり。

2 盲腸炎 青汁を作り、どんどん服用する。

3 産後の妙薬 煎じた汁を飲むと血を清浄にし、産後の肥立ちをよくする。

4 浮腫 茎葉一〇瓦、西瓜の種子、とうもろこしの種子各少々煎じてのむと浮腫がとれる。

〇せんぶり(竜膽(りんどう)科)千振り、当薬

1 胃腸病 二~三本煎じてのむ。

2 蛔虫の腹痛らしい時 三瓦煎用する。

〇しそ(しそ科)紫蘇

1 脳貧血 脳貧血を起して卒倒した時酒をわかして、その中に葉をひたし飲ませる。

2 かに、魚の中毒 葉五瓦を煎じてのむ。生葉の絞り汁を飲んでもよい。

3 かぜ 葉か種子とミカンの皮と生姜を煎じてのむ。

4 せき しその種子、大根の種子各四瓦煎用する。

5 食慾不振 胃が悪くて食慾がない時葉を煎じてのむ。

6 神経過敏症 葉五瓦煎用する。

〇きささげ(のうぜんかつら科)

1 腎臓病、脚気、腫物の水腫 一二瓦煎用する。きささげ一〇瓦、にわとこ八瓦、南蛮毛五瓦の煎汁をのむと効大。

〇とうきびの毛(南蛮毛)

1 腎臓炎、ネフローゼ 煎用。

2 心臓疾患、精神不安、過労 煎用。

3 急性、慢性の内臓疾患 煎用する。

〇さいかち(豆科)皂莢

1 リュウマチ トゲ一〇瓦煎用。

2 神経痛 この木につく「クロクモ茸」一〇瓦煎用する。

3 扁桃腺炎 葉五瓦、種子五瓦煎用。

〇松(まつ科)

1 血圧降下 生葉を毎日二・三本食べる。

2 リュウマチ 松の葉の煎服をする。

3 強精 松の葉の絞り汁小盃一杯服用。

〇どくだみ(どくだみ科)重薬

1 痔 全草一五瓦煎用。生の葉を蒸し焼きにして、ゴマ油でねって患部にはる。

2 高血圧 一〇~二〇瓦、昆布一〇瓦煎用。

3 便秘 一〇~二〇瓦車前草五瓦を煎じ冷して食前に服用。

4 腫物 ねぶとやその他のはれものに生葉を和紙で包んで炭火であぶり、紙がこげるころとり出してよくもんでやわらかにして患部に貼る。膿を吸い出して治る。

5 蓄膿症 葉茎二〇瓦煎用し、生葉を塩でもんで鼻腔へ交替にさしこんでおく。

6 梅毒、淋毒の解毒 長期煎用すれば効がある。

7 ストマイツンボ 医師治る見込みがないといわれた人が三ヵ月服用して聴力が回復した人があると長塩先生が報告している。民間薬も有難いものである。

〇霜焼け

1 茄子の茎、葉を濃く煎じてそれで温めること二十分から三十分でなおる。

2 杉の青葉、松の青葉を濃く煎じてそれで温めること二十分から三十分。

3 赤唐辛子五個を二つ三つに千切って水五勺を弱火で煎じてその液を日に何回も塗りつける。

〇あかぎれ、ひび

1 杉脂(すぎのやに)を火であぶってあかぎれ、ひびの割口に詰め熱くした火箸の先を当てて傷口一杯に塗る。

〇疣(いぼ)

1 はとむぎ八瓦、甘草二瓦を煎じて服用する。

2 桐の葉又はすべりひゆの絞り汁を疣につける。

〇かぜ

1 ねぎの全草(青いところ、白いところ、ひげ根)二・三本つきくだき削節と焼味噌を入れ熱い湯をそそぎあついうちにのむ。

2 地龍(みみず)大きいもの二・三匹を煎じそれに黒砂糖を入れてのむ。

〇乳児の鼻づまり

1 ねぎの白根はぎ、ねばねばしたところを鼻根に貼る。

〇せき

1 蓮根の生の絞り汁に黒砂糖を入れてのませる。

2 雪の下の生の絞り汁に黒砂糖を入れてのませる。

〇喘息

1 あかざの全草二瓦煎用して気管支喘息を治した人々がある。

2 なめくじ一日二匹―三匹服用する。

〇ましん

1 上流においては、「さい」の角を「さめ」の皮で削り落して用いた。

2 一般においては、「ふき」の根を煎じ飲用している。

〇腸チフス、発疹チフス

医者は望診、問診、さらに脈診・腹診によって証(病状)を見い出し、その証に従って服用せしめたという。その証は次の通りである。よもぎの実・げんのしょうこ・おおばこ・はぶ草の実・はとむぎ・くこの葉と根・たんぽぽの根・ふきの根・おとぎり草の葉と実・どくだみ・にわとこ・はっか。

〇中毒の手当(まず吐かせることが大切である)

1 魚類中毒 黒豆を煮てその汁を飲む。「にわとこ」の生の絞り汁を飲む。

2 エビ、カニの中毒 しその葉四〇瓦煎用。

3 タコ、イカ、貝類の中毒 ふのりを煎用。

4 卵の中毒 茄子を水煮にして食べる。

5 鮪の中毒 にんにくの生汁を飲む。

6 鯉の中毒 桜の葉―梅の中間皮(青い所)四〇瓦煎用。大根の卸し汁を沢山飲む。

7 獣鳥肉中毒 赤小豆をいって粉にし一回に大匙三、四杯のむ。馬鈴藷か牛蒡のすりおろし汁を茶碗で一杯のむ。

〇水蛭(ひる)療法

頭痛、肩こり、腰痛に水蛭を首、肩、腰につけてお血を吸い取らせ末梢の血行障害を排除し又は改善し、全身の血液循環を良好にし、自然治癒力を高めるに使用する。

大正時代まで各所にあったが、今は禁止されてからすっかり忘れられている。

〇ぶつ針療法

昔中国の名医扁鵲(へんじゃく)ががくの太子を蘇生させたのはこの療法であり、日本にも渡り、南部藩にも各所にあったようで、浅岸・山岸・太田・大釜方面でもこの方法を用い治療していた人があったと伝えている。現在はこの療法を刺絡療法といって、三稜針を用い皮膚を少々刺すことによって少量のお血を出さしめ、全身の血液の循環を良好にし、肩こり、背胸の痛み、腰の痛み、ひび、あかぎれ、霜やけ等の治療に利用している。

前記の地方でもこの治療を利用していた模様である。

この療法は名医によって、脳卒中・脳充血・卒倒・人事不省の場合救急処置に使われている。なおビルマ等南方ではマラリヤの療法にも用いられている。

〇鍼灸療法

今も盛んに行われているが、これについては省略をする。

〇民間薬について

1 煎じ方 三合の水を入れて弱火で煮つめ、一合半にし、それを三回に分けてのむ。凡そ五五〇ccの水を半量に煮つめる。

2 普通は温服をするが、便秘を治すには冷服をする。

3 薬草の量は一日分の量で三回分である。

4 服用については、大人一日分の量故、十歳まではその二分の一量、四歳までは三分の一量、三歳までは四分の一量とする。

六 俚諺(ことわざ)・俗信

村人はどのような人生観、社会観で日常生活をしていたのであろうか、その手がかりになると思われる俚諺・俗信を『岩手郡誌』より記述をする。

1 俚諺

朝照りと継母の笑顔に油断するな。案じて笑うより銭こで欲しい。医者と南瓜は古い程よい。痛いところからおがる。何時も柳の下に鰌はいない。嘘は盗人のはじまり。大きい大根は辛くない。親の意見ととうなすの花は十に一つもむだがない。おじと猫の尾っぽほ有れ無かれ。嬶と畳の表は新しい程よい。勝って損するよりは負けて得とれ。さかしい雑魚は陸にあがる。喋った口はうたがわない。虱(しらみ)と借金はかくす程殖える。他人にから小癪するより自分の頭の蝿を追え。地震、雷、火事、親父。手前の八難おいて他人の七難をいう。遠くの親類より近くの他人。隣りの稗飯はうまい。だまり猫は鼡をとる。夏の餅(または豆腐)は犬も食わない。なまけ者の節句働き。逃がした雑魚は大きい。鼻糞は目糞を笑う。馬鹿と鋏は使いようで切れる。馬鹿と見て構うな。糞を見て踏むな。馬鹿につける薬はない。ひいきの引き転ばし。人真似すれば口が曲る。蛙は口から蛇に呑まれる。屁と火事は騒いだ方から。誉める「わらす」(子供)は寝糞をたれる。三つ子の魂しい百まで。柳に風折れなし。やもめ女に花が咲き、やもめ男に蛆がわく。世の中は団子を煮る如し。わらすと河原(から)の石こ冷える程よい。朝焼すると雨か雲りかである。夕焼すると明日は天気。星が冴えると明日は天気。岩手山に雲がかゝれば雨か曇り。雪がはしらぐと風が続く。鼻糞がかたまると天気が続く。小舎の中が、けむいと天気が変る。寒中おっとりと温い日は近く雪が降る。きつゝきが来れば荒れる。山が風で遠鳴すれば天気が変る。雪の多く降った年は豊年。山の神の崖ころび。河童に塩。鉄砲玉の飛脚。力なしのうでこすり。家の前の犬。金鎚の川流。雪不足は不作。寒雨降れば虫害少し。青山に雪降ればその年雪がおそい。寒中暖かいと虫多く出る。子供が遅くまで騒ぐと荒れる。寒中川床が青く見えれば豊年。雪が順調にきえると豊年。鬼のふきどり。蛇も川流。

2 俗信

(一) 疾病に関するもの

眼の悪い時ほど沢の水をつけるとよい。病気でねている時烏がなけばその病人が死ぬ。眼の悪い時神様のお水を入れるとなおる。眼に「のめ」の出来た時井戸に小豆粒を一つ入れ見ないで来ればなおる。文銭六文を煎じてのめばなおる。悪病を予防するには入口ににんにくを吊せ。むしば病む時豆を炒りそれに小銭を加えて便所の脇に埋めその豆が芽を出すまでにやまぬように祈る。伝染病の時赤飯に草鞋を添えて十字路または橋のたもとに送り申せば厄病神退散する。お盆の時お墓にあげた茄子で人に見られぬ様にいぼをこすればなおる。お盆にあげた蓮の葉と黒砂糖を黒焼にして飲めば痳病がなおる。冬至に茄子からを焚けば中風にかゝらぬ。冬至に南瓜をたべれば中風にならない。年取りに湯にはいれば中風に当る。初雪で目を洗えば眼病にならない。初雪の時疣をこすれば取れる。八十八夜に蓬餅をくえば病気にならない。髪や爪を火に入れるとその人は縮み病になる。

(二) 死精に関するもの

寅の日に男の葬式を出されない。墓石の穴にたまっている水をつけると疣がよくなる。葬式の時うしろ見をするな。親戚の人が死んだ時山に登るな。死者があったら三十五日間他出をつつしめ。夜爪をきると人が死ぬ。新築後三年以内に人が死ねば悪事がつゞく。飛んできた火玉が身体にあたると死ぬ。念仏のとき大珠数の玉が一方にかたまると人が死ぬ。六月の朔日に桑の木の下に行けば死ぬ。

(三) 夢に関するもの

夜ねるとき胸の上に手をおくと恐ろしい夢を見る。歯が欠けた夢をみると兄弟に別れる。刃物で切られた夢を見ると銭がはいる。蛇の夢を見ると金を拾う、または三日間人に語らないでいると幸せがある。

(四) 動物に関するもの

烏に糞をかけられるとその年のうちに死ぬ。正月の十六日の朝屋根に烏がとまるとその年中に人が死ぬ。夜烏がなくと火事がある。雄鶏が垣根にとまって羽ばたきすると天気があがる。鼡がいなくなると異変がある。さぎが飛んで来ると世中がよい。春駒が家の中に入ると幸せになる。蜘蛛が下がると客が来る。疣が出たら蜘蛛の巣をつけるとなおる。とびが低くまわると雨がふる。猫を長く飼っておくと化けて人のまねをする。鶏が時刻に鳴かぬと不思議なことが起こる。かめ蜂が高い処に巣を作ったときは大風が吹く。「かけす」が囀ると雨が降る。朝に蜘蛛が出るとその日によいことがある。「もず」をとると馬が死ぬ。雌鶏がときをたてると不幸が起こる。夜馬が嘶くと不詳事が起こる。「やまげぇす」(蛇)が自分の前を右から左に横ぎると銭がはいる。蚤を捕えて火にくべてドンと音がすれば天気がよくなる。烏のつるむのを見ると自分が死ぬ。燕に糞をひっかけられると死ぬ。夜烏がなくとその付近に不詳事が起こる。しゃくとり虫にはわれるとおがらない。蟹が家の中にはいると人が死ぬ。厩に鍋を入れれば三本足の馬が生れる。かな蛇の尾を切ればその尾が自分の家の鍋に入る。正月の十六日に炉に足をおろせば苗代に烏が入る。丑寅生れの人は鰻を食するときは薬がきかぬ。戊亥の歳の生れの人は鳩を食うな。百舌及び燕の巣を取れば家に火をつけられる。燕が軒に巣を作らねば災難にあう。

(五) 植物に関するもの

縄を火にくべると火事になる。栗を拾った夢を見ると心配事が起こる。菖蒲や竹に花が咲くとその年は豊年である。漆にまけた時蟹を歩かせるとなおる。松に沢山の虫がつくと豊年である。朝日が登ってから苗代に種を播くと岸による。紅葉が鮮やかでないと凶作が来る。桑の枝をさすと落雷しない。葱をくべると落雷する。青山に雪が降ると積雪が少ない。

(六) その他のもの